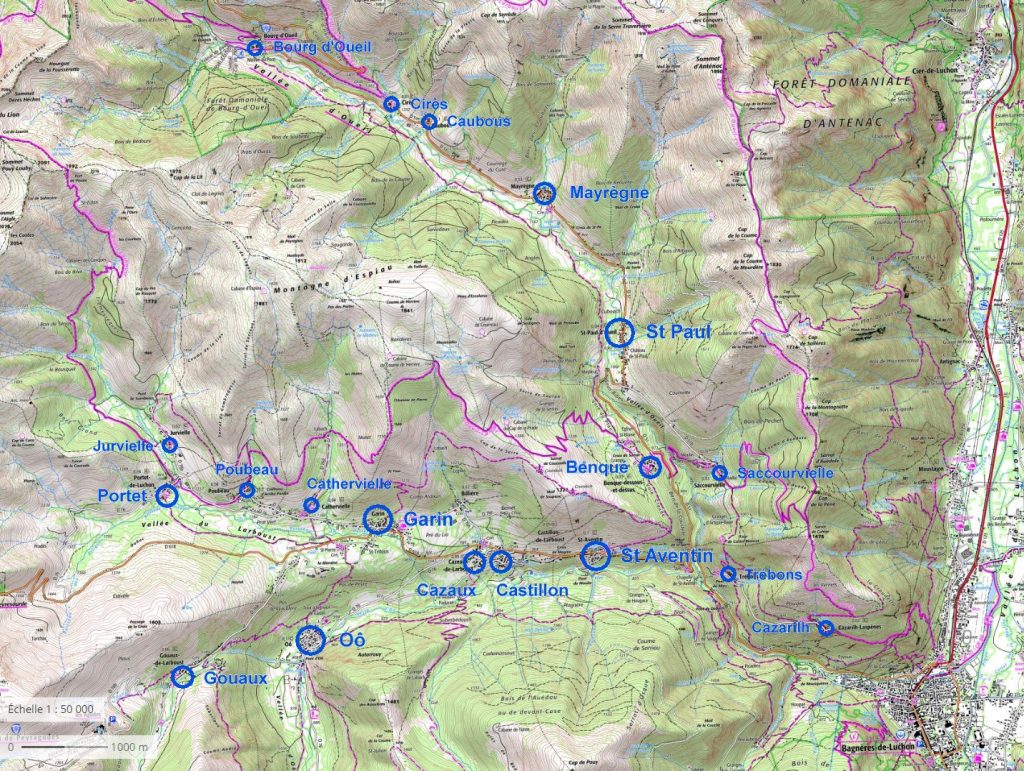

Sur la carte de Cassini réalisée à la veille de la Révolution comme sur le plan cadastral napoléonien de 1837, on trouve un grand nombre de moulins répartis entre les 20 communes des vallées d’Oueil et de Larboust, symboles d’une activité humaine fonctionnant largement en autarcie, vivant de l’agriculture (céréales et fourrage) et de l’élevage (vaches et moutons).

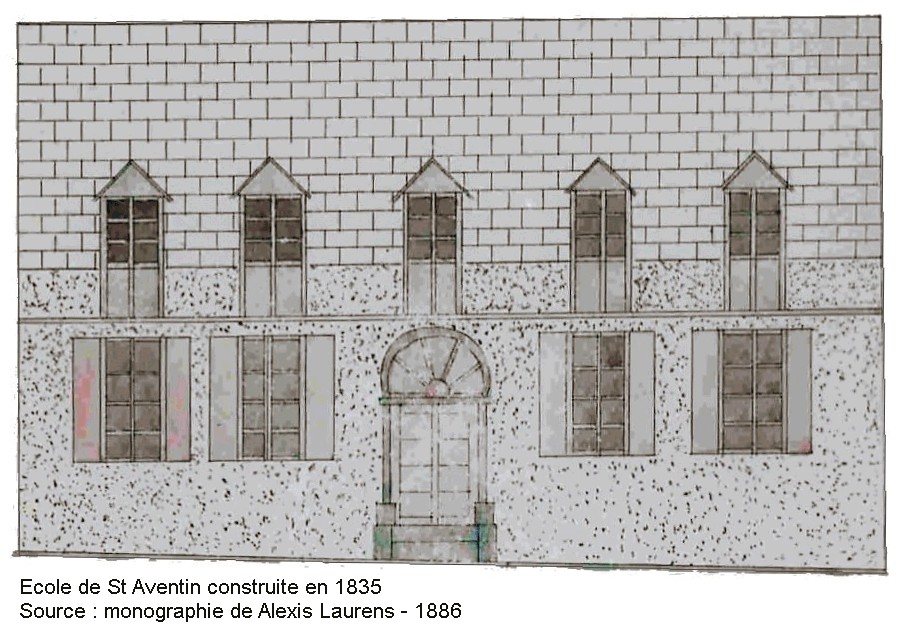

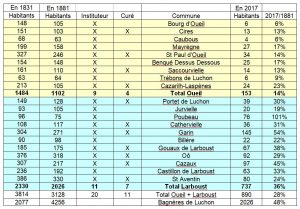

Alors que ces deux vallées étaient à l’apogée de leur peuplement avec un total de 3941 habitants au recensement de 1841, une seule commune, Saint Aventin, possédait une « maison d’école » composée d’une seule classe, construite en 1835. Il faudra attendre 1883 à Castillon et 1885 à Oô, Benqué, Cazaril et St Paul pour voir cinq autres écoles se construire puis d’autres suivirent plus ou moins vite (par exemple Garin en 1891 et Bourg d’Oueil en 1922).

On donc peut légitimement se demander si les populations montagnardes de ces deux vallées ont dû attendre les lois Jules Ferry de 1881 et 1882 pour que leurs enfants puissent enfin bénéficier des grands principes établis par la Révolution française d’une instruction laïque, gratuite et obligatoire.

Cette interrogation est d’autant plus intéressante qu’elle nécessite un travail d’investigation pour essayer de reconstituer les principales caractéristiques de la vie quotidienne de ces petits villages et essayer de comprendre comment l’Ecole pour tous a pu s’imposer dans un contexte a priori peu favorable compte tenu d’une ruralité et d’un isolement qui les tenaient à l’écart des grands courants intellectuels de l’époque, De plus, la population vivait dans une relative aisance car les modes de vie permettaient à chacun de vivre de son travail d’une manière jugée plutôt satisfaisante sans avoir nécessairement besoin de rechercher dans l’instruction les moyens d’améliorer sa situation.

Or il existe sur ce sujet des sources d’informations extraordinaires qui ne semblent guère avoir fait l’objet d’études même si trois d’entre elles ont été retranscrites (Cazarilh, Trébons et Bourg d’Oueil), ce sont les monographies communales rédigées entre 1885 et 1886 par les directeurs des écoles primaires du département, sous l’impulsion du Conseil départemental de l’instruction publique. On trouve également sur le site du département de la Haute-Garonne des archives numérisées portant notamment sur les délibérations des conseils municipaux, les registres d’état civil et les recensements qui peuvent permettre de compléter des informations ou de vérifier des hypothèses.

L’ensemble de ces documents permet de retrouver des informations très concrètes sur l’évolution de l’école et de la société de l’époque vue à travers le regard des instituteurs mais pour bien les comprendre il est également nécessaire de les replacer dans le contexte national des principales lois scolaires qui ont mis progressivement en place l’instruction primaire depuis la Révolution jusqu’aux débuts de la Troisième République.

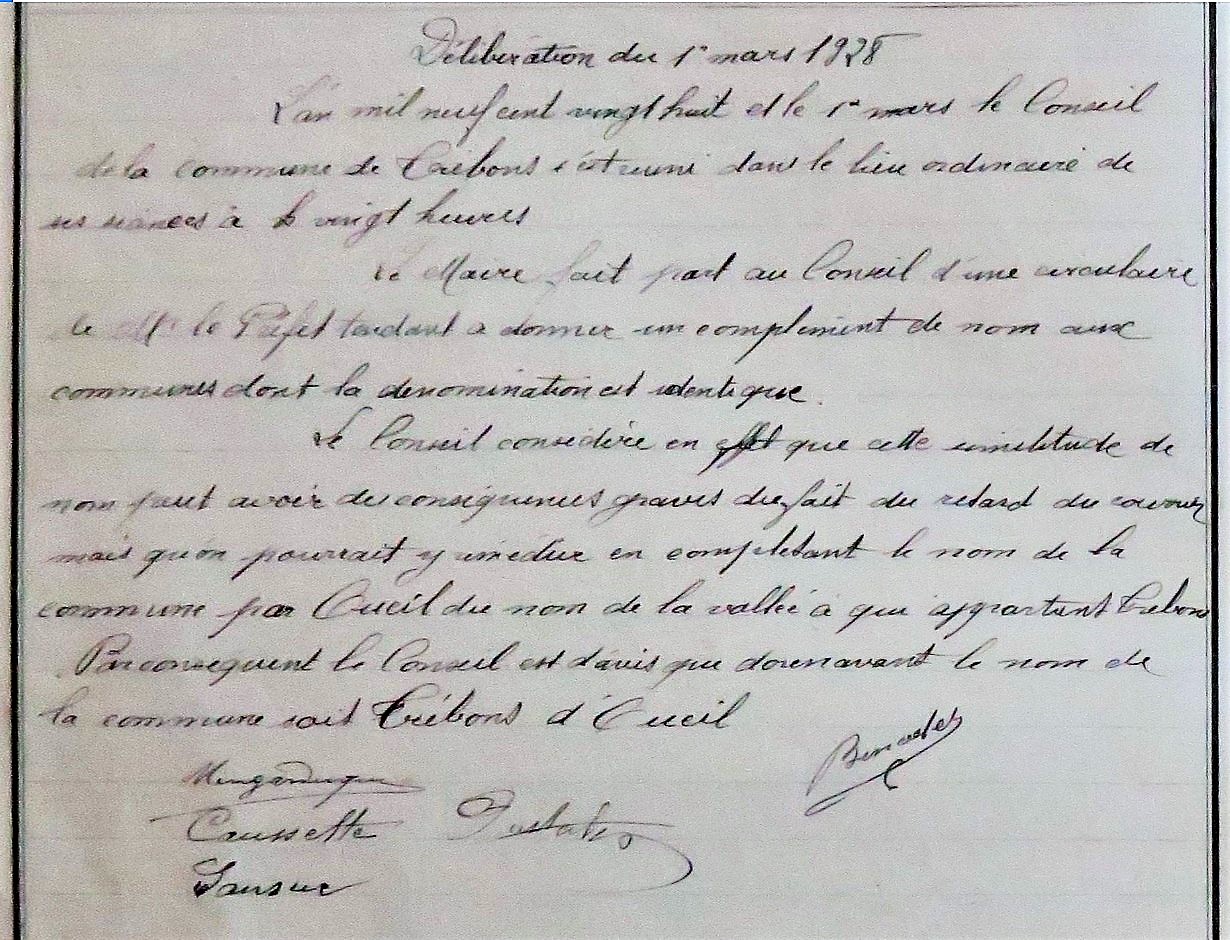

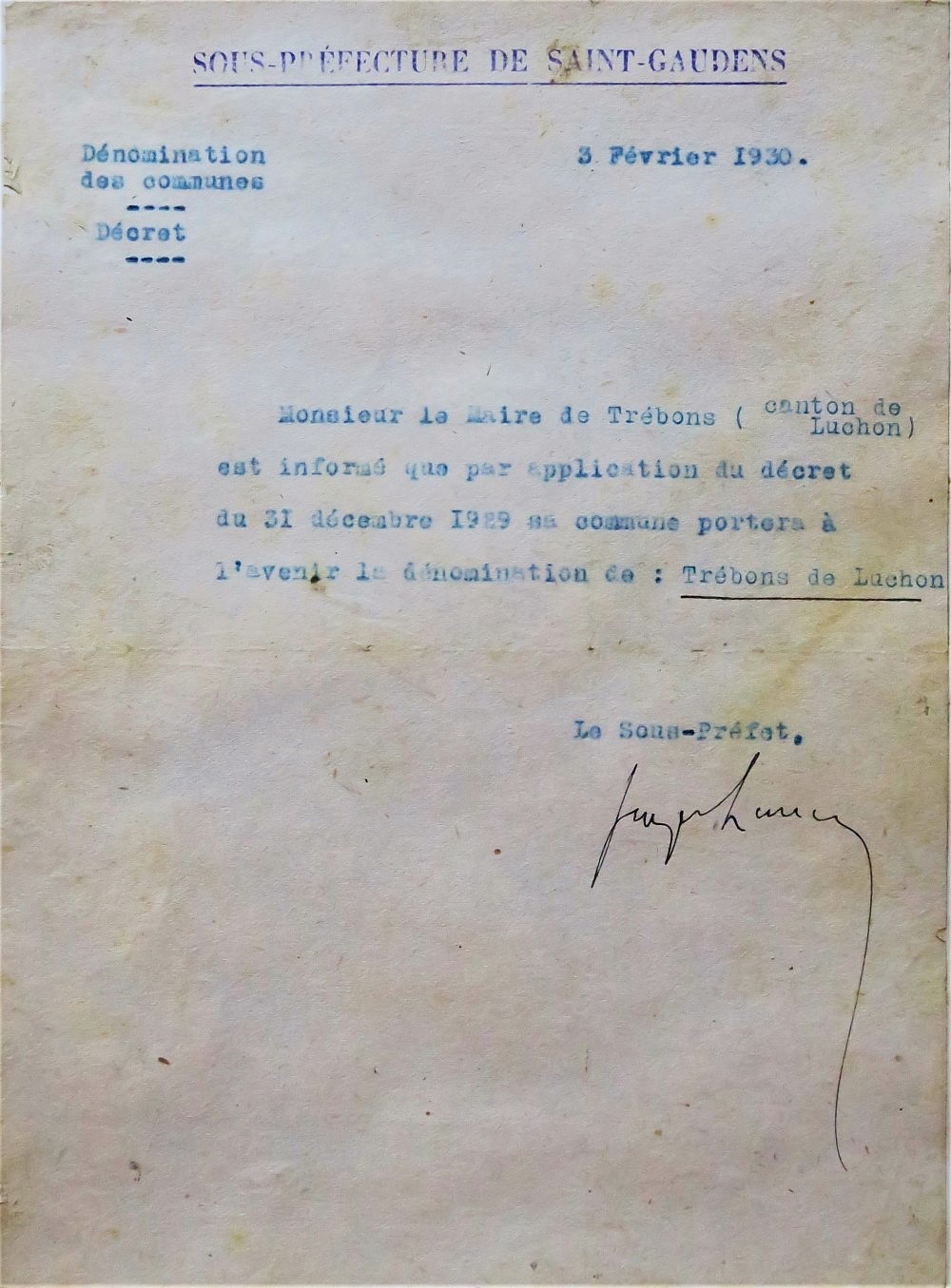

Il restera ensuite à rechercher les traces de l’instruction primaire dans la plus petite des communes de ces deux vallées, celle de Trébons de Luchon qui n’a jamais eu de maison d’école et dont la mémoire collective n’en porte aucun souvenir. A peine évoquée dans la monographie de l’institutrice en 1886, on découvrira alors quelques éléments de la vie difficile de l’Ecole du village à travers les délibérations du Conseil municipal entre 1841 et 1891. Ce sera l’objet d’un prochain article.

L’instruction primaire dans les monographies communales de 1885-1886

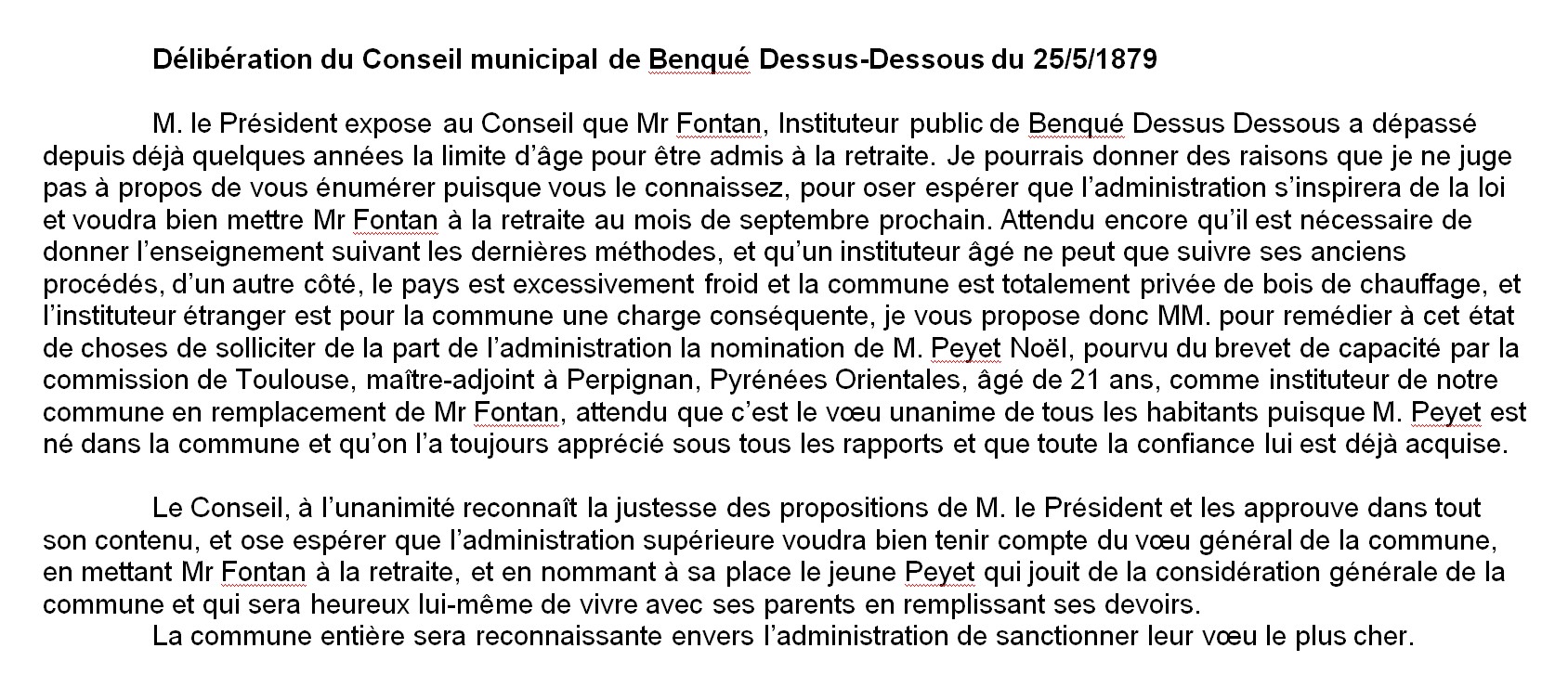

Rédigées entre 1885 et 1886 par les directeurs des écoles primaires du département, sous l’impulsion du Conseil départemental de l’instruction publique, les monographies ont toutes été construites sur la base d’un plan type qui comprenait comme dernier chapitre un historique de l’enseignement dans la commune et une description du fonctionnement de l’école. Pour les 20 communes des vallées d’Oueil et de Larboust, on dispose de 19 monographies. Il n’en manque qu’une, celle de Benqué, mais les archives municipales numérisées de Benqué apportent de précieuses informations sur l’instruction dans cette commune qui sera non seulement la première à faire construire une école à la fin du 19ème siècle dans la vallée d’Oueil mais aussi la dernière où fonctionnera une école au 20ème siècle dans le cadre d’un regroupement de tous les enfants de la vallée.

Bien qu’aucune commune n’atteigne le seuil de 400 habitants fixé au moment de la Révolution, et qu’une seule – St Aventin – possède une maison d’école, une école fonctionne en 1886 dans chacun des 20 villages des vallées d’Oueil et de Larboust.

Mis à part Caubous (créée en 1881 mais dont les enfants fréquentaient auparavant l’école de Cirès), les monographies situent le début de ces écoles entre 1810 et 1840.

L’action de ces écoles est d’ailleurs jugée comme plutôt efficace au regard du très petit nombre de personnes qui ne savent ni lire ni écrire, compétences attestées aussi bien par l’absence de conscrits illettrés que par l’absence de conjoints ne sachant pas signer leur nom sur leur contrat de mariage.

La population qui avait atteint son apogée en 1831 en vallée d’Oueil (1484 habitants) et en 1851 en vallée de Larboust (2591 habitants) connaissait déjà un exode important que rien n’a pu ensuite enrayer.

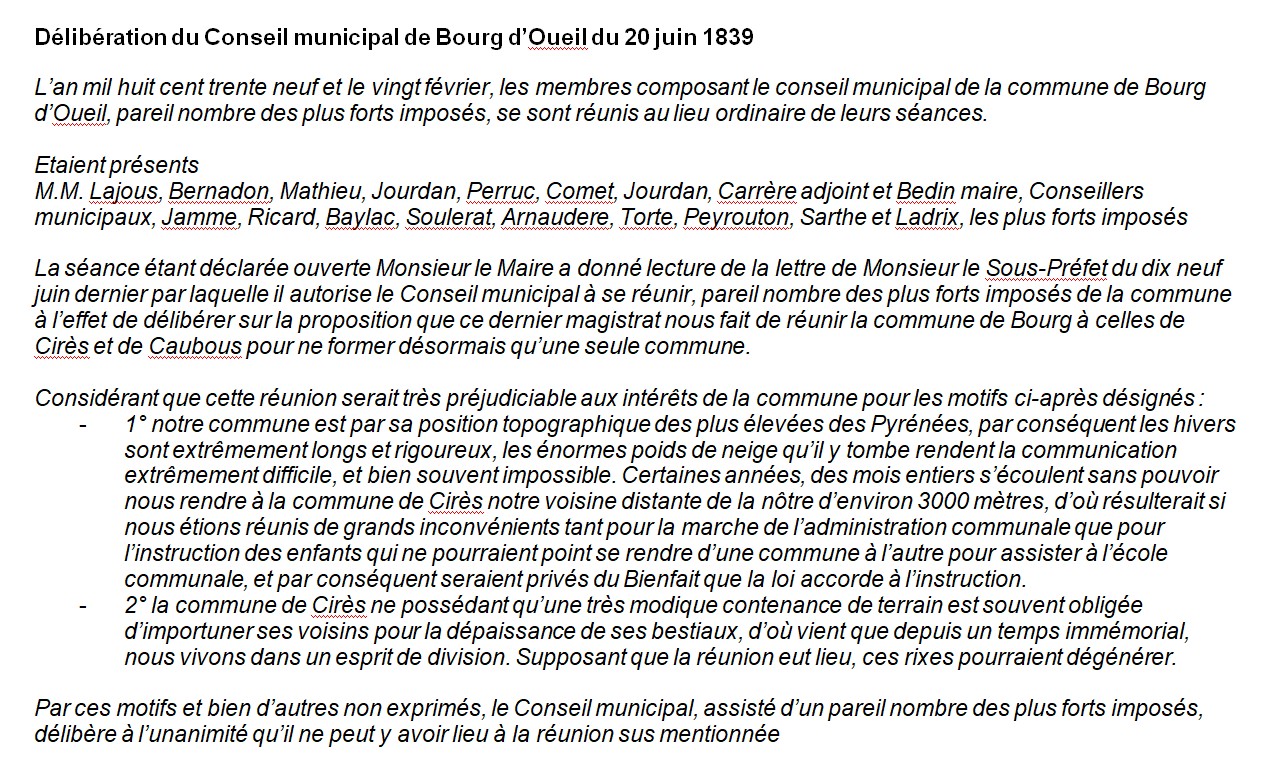

En particulier dans la vallée d’Oueil, les neuf communes ne comptaient plus en 2017 que 153 habitants, ce qui n’a pas empêché que, malgré l’épidémie de coronavirus, dans chacune il soit procédé en mars 2020 à l’élection d’un conseil municipal dont le maire, à n’en pas douter, continuera à défendre becs et ongles son indépendance, sa pseudo-autonomie et ce qu’il pense être les intérêts de ses concitoyens… comme l’ont fait tous ses prédécesseurs qui ont su vaillamment résister à diverses tentatives de fusions concernant par exemple Trébons et Cazarilh ou encore Bourg d’Oueil, Cirès et Caubous !

Des curés aux instituteurs communaux

1 – Le temps des curés

Avant la Révolution, et probablement jusque dans les années 1810, une forme d’instruction est donnée par les curés dans un cadre qui associe sans doute très étroitement les rudiments de lecture et d’écriture avec l’éducation religieuse. Les prêtres qui desservaient parfois deux ou trois communes transmettaient ainsi leur savoir lorsqu’ils le pouvaient. C’était par exemple le cas à Poubeau où officiait un prêtre qui avait acquis le titre de docteur en théologie mais pas à Cirès où les prêtres étaient Espagnols et ne maîtrisaient pas suffisamment le français pour l’enseigner. Seule la commune de St Aventin aurait vu « des anciens séminaristes ouvrir des écoles dans lesquelles ils joignaient quelques notions de latin à l’enseignement du français ». A Saccourvielle, « entre 1796 et 1810, certains enfants se rendaient soit dans les communes voisines, soit à Luchon pour étudier les rudiments de la langue française ». A Mayrègne, on évoque même le recours à des précepteurs : « avant 1836, les familles qui voulaient faire donner quelque instruction à leurs enfants appelaient chez elles une personne pouvant s’acquitter de cette tâche. »

2 – La vague des instituteurs libres entre 1810 et 1840

La liberté d’enseignement qui a été l’une des rares mesures actées par la Convention ne pouvait à elle seule suffire à mettre en place un système d’instruction publique mais, comme le soulignent les auteurs des monographies de Portet et de Jurvielle, la Révolution avait fait naître l’idée d’une éducation nationale, ouverte à tous et prendre conscience de la portée sociale de l’instruction primaire, premier degré de cette éducation.

C’est dans ce cadre que l’initiative individuelle, le regard bienveillant des collectivités et la demande des populations ont conduit à partir des années 1810, presque dans chaque village des deux vallées, à l’installation d’instituteurs libres dont l’action était placée par l’ordonnance royale de 1816 sous le double contrôle du curé et du maire qui devaient surveiller et encourager l’instruction primaire, mais également veiller à ce qu’elle soit donnée gratuitement aux enfants indigents.

Il suffisait de louer une pièce chez un particulier pour ouvrir une classe à des élèves qui devaient apporter chaque fin de semaine un paiement en nature appelé la « norme » dont la valeur devait être au minimum celle d’un œuf. La condition de ces enseignants était tout à fait précaire au point qu’ils devaient le plus souvent exercer en même temps un autre métier pour survivre. De plus, leurs compétences étaient sans doute très limitées, malgré les dispositions de l’ordonnance royale de 1816 prévoyant l’exigence d’un certificat de moralité et d’un brevet de capacité.

A défaut d’archives communales parfois détruites dans les incendies des villages, les éléments rapportés dans les monographies concernant cette période proviennent de « témoignages oraux de vieillards dignes de foi »…

A Cazaril, « la misère de la famille de l’instituteur était extrême. Souvent le maître d’école était le barbier du village et le carillonneur. Les soins qu’il donnait aux enfants n’étaient pas aussi rétribués que ceux du pâtre de la commune. »

A St Paul, avant 1834 et « seulement pendant la saison d’hiver, une école qui le plus souvent était dirigée par un maître non breveté était ouverte dans la commune. Tous les élèves y étaient admis sans distinction d’âge. L’instituteur ne gagnait presque rien. »

A Castillon, l’école « remonte à 1815 environ. Elle fut d’abord dirigée par des instituteurs libres, messieurs Souparis et Coulot. Ces maîtres ne recevaient aucun traitement ni de la commune ni de l’Etat. Ils ne percevaient que le produit de la rétribution scolaire que payaient les élèves. Ces maîtres ne faisaient classe que les six mois d’hiver. »

Quant à l’efficacité de la scolarisation, elle était forcément réduite du fait que la classe ne fonctionnait que pendant les mois d’hiver et n’accueillait vraisemblablement que des garçons, même si on note dans quelques rares communes comme à St Paul, à Oô et à St Aventin la présence d’une école libre de filles.

3 – L’avènement des instituteurs communaux

La loi Guizot en 1833 a posé le principe d’une école primaire élémentaire dans chaque commune avec un enseignant pourvu d’un brevet de capacité et dont le traitement est assuré par la commune avec une part fixe d’un montant minimum de 200 francs et une part provenant de la contribution financière des parents d’élèves sous le forme d’une rétribution scolaire mensuelle dont le montant est fixé par le conseil municipal, sauf pour les élèves indigents qui doivent être admis gratuitement.

C’est ainsi qu’entre 1833 et 1850 les écoles libres sont progressivement remplacées par des écoles publiques communales dans presque chacun des villages des deux vallées, avec un fonctionnement permanent toute l’année assuré par un enseignant pourvu d’un brevet de capacité. C’est le cas à Poubeau dès 1831, à Castillon et Billière en 1833, puis à Bourg, St Paul, Garin et St Aventin en 1834, à Mayrègne en 1836, à Cirès en 1840, à Trébons et Cazaril avant 1841, à Saccourvielle en 1848, à Oô en 1850. A cette période, dans la commune de Gouaux, c’est avec le même instituteur nommé Sansuc, qui avait ouvert une école libre, que l’école fut érigée en école communale publique.

Pour les enseignants, il s’agit de changements majeurs car ils sont enfin devenus, comme les curés, des fonctionnaires communaux, avec un traitement fixe payé par la commune et garanti par l’Etat, une indemnité de logement, et un complément provenant de la « rétribution scolaire » versée par les parents au percepteur. Toutes ces prestations ont remplacé le paiement en nature apporté chaque semaine par les élèves. De plus, la commune prend également en charge le loyer de la maison d’école, même s’il s’agit le plus souvent d’une simple chambre de dimensions réduites chez un particulier, mal éclairée et mal aérée, équipée de manière rudimentaire.

Mais il ne faut pas penser que ce mouvement de fond qui trouve son origine dans la Révolution, qui a été conforté par l’ordonnance royale de 1816, impulsé par la loi Guizot de 1833 et confirmé par la loi Falloux de 1850, s’est imposé comme une évidence, car les dispositions législatives prises par les différents gouvernements n’avaient qu’un caractère d’incitation dans la mesure où elles n’étaient accompagnées d’aucun financement. Elles se heurtaient donc à l’éloignement des centres de décision, aux ressources très modestes de ces communes montagnardes qui avaient déjà beaucoup de mal à assurer le traitement de leurs fonctionnaires (curé, garde champêtre, garde forestier, carillonneur, tambour afficheur, secrétaire de mairie, pâtre communal…) mais aussi l’entretien de leurs chemins. C’est en effet à cette même époque que la construction – terminée en 1846 – de la Route Thermale n°1 reliant Bagnères de Luchon à Bagnères de Bigorre en passant par le col de Peyresourde a permis le passage de voitures à cheval et créé de nouveaux besoins pour l’accès aux villages se trouvant à l’écart de cette nouvelle voie de communication.

Même après la décision de création d’une école communale, son fonctionnement s’est trouvé confronté à la difficulté de recruter des enseignants. Ainsi à Poubeau, où Bertrand Larritou a été le premier instituteur public en 1831, à son départ vers 1850 la commune est restée sans école jusqu’en 1879. On verra également le fonctionnement intermittent de l’école de Trébons entre 1841 et 1867 malgré les efforts du conseil municipal comme celui de l’école de Benqué qui est restée fermée de 1849 à 1869 lorsque la commune était annexée à celle de Saccourvielle.

A Cazarilh, dans une délibération du 11 aout 1850, « suite à une lettre de M. le Sous-Préfet qui a pour objet d’appeler le conseil municipal à se prononcer sur le choix d’un instituteur pris soit parmi les instituteurs laïques, soit parmi les instituteurs membres d’associations religieuses vouées à l’enseignement et reconnues par l’Etat… Le Conseil, vu la loi du 11 janvier 1850 dans son article 2, attendu que la direction de l’Ecole par un membre d’association religieuse paraît offrir plus d’avantages à la jeunesse en ce qu’elle se trouverait placée dans de meilleures conditions d’instruction, de morale et de discipline, attendu que la commune de Cazaril-Laspènes est depuis longtemps sans instituteur et qu’on ne peut plus priver les enfants des bienfaits de l’instruction sans de graves inconvénients, en conséquence exprime le vœu que l’enseignement primaire soit dirigé dans cette commune par un membre d’association religieuse. »

Quant à l’efficacité de la scolarisation, certains affirment qu’elle s’est grandement améliorée avec le fonctionnement permanent de l’école, avec l’augmentation du traitement des instituteurs et avec l’exigence du brevet de capacité. L’instituteur de St Aventin mentionne tout particulièrement son prédécesseur, « Condesse Jean-Bertrand, actuellement en retraite et Maire de St Aventin qui a donné pendant 44 ans l’enseignement primaire public avec autant d’intelligence que de dévouement de 1835 à 1879. » Deux autres communes ont connu également des instituteurs qui sont restés très longtemps : Jean-Bertrand Arrieu pendant 40 ans à Mayrègne de 1836 à 1876 et Jean-Antoine Vidailhet pendant 30 ans à Saccourvielle de 1827 à 1857.

L’instituteur de Portet affirme même que l’enseignement n’est plus donné par « de simples maîtres d’écoles », mais que « le personnel des instituteurs compte des hommes savants et entièrement dévoués à l’éducation de la jeunesse. »

Bien qu’il ne le cite pas, il pense sans doute à son collègue de Cazarilh, Louis Saubadie, dont la monographie est très riche, illustrée de schémas scientifiques remarquables, et qui deviendra à partir de 1923 un membre éminent de la Société Savante Julien Sacaze. « C’était un botaniste passionné et, en dehors de ses heures de classes ou de son secrétariat de la mairie de Cazarilh, il était toujours par voies et par chemins pour découvrir, même dans les endroits les plus escarpés, les plantes rares pour son herbier. »

Né à Cazarilh le 6/6/1854, il ne prendra sa retraite que le 1/10/1919 après 45 ans, 3 mois et 25 jours de service (Journal Officiel du 7/10/1920) ayant été successivement instituteur à Loudet, Cazarilh, Bagnères de Luchon et Montauban de Luchon.

L’hommage qui lui sera rendu dans la Revue de Comminges après sa mort en décembre 1935 se termine par ces mots : « sa vie fut aussi simple que bien remplie, toute consacrée aux enfants, à la science, à ses semblables et à sa famille. » On en trouve ici un extrait évoquant des qualités de médiateur… qui sont toujours d’une étonnante actualité !

Il faut cependant dire que les deux principaux critères pour évaluer la performance de l’enseignement peuvent paraître un peu superficiels puisqu’il s’agit de l’absence de conscrits illettrés et de l’absence de conjoints ne sachant pas signer leur nom sur leur contrat de mariage… On peut donc légitimement émettre quelques doutes sur la vision très optimiste de ces hussards qui sont manifestement tout acquis à la cause de l’Ecole républicaine…

D’autant plus que les monographies mettent toutes l’accent sur les conditions matérielles très insuffisantes et sur la fréquentation scolaire très faible pendant l’été, sans compter que personne n’ose traiter explicitement la question de l’instruction des filles.

Un cadre institutionnel aux évolutions lentes

1 – Les aléas de l’instruction des filles

Alors que la Révolution avait souhaité que les garçons et les filles soient élevés en commun dans les écoles de la République (discours de Robespierre à la Convention le 13 juillet 1793), l’ordonnance de 1816 avait exclu toute mixité en précisant sans ambiguïté dans son article 32 que « les garçons et les filles ne pourront jamais être réunis pour recevoir l’enseignement. »

La loi Falloux de 1850 dans son article 15 évoque bien « en fonction des circonstances la possibilité d’établir des écoles primaires dans lesquelles seront admis les enfants de l’un et l’autre sexe » mais rappelle que cette éventualité n’est pas envisageable « s’il existe dans la commune une école publique ou libre de filles », et fixe à 800 habitants le seuil où la création d’une école de filles est obligatoire.

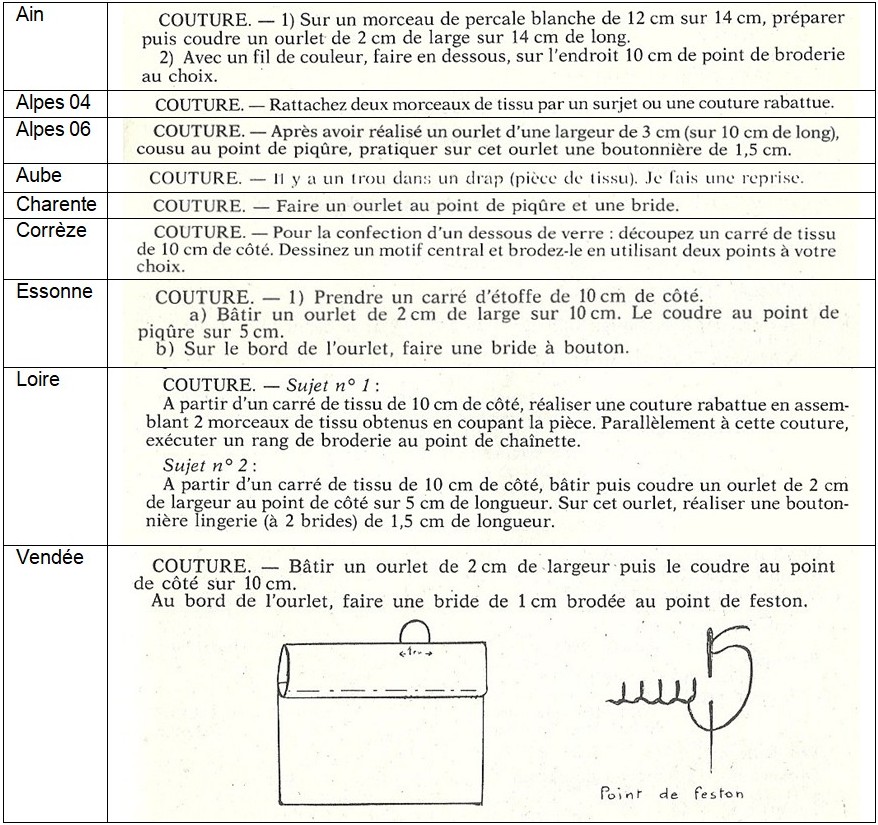

La loi Duruy de 1867 a ensuite abaissé ce seuil à 500 habitants, en précisant que « dans toute école mixte tenue par un instituteur, une femme nommée par le préfet, sur la proposition du maire, est chargée de diriger les travaux à l’aiguille des filles. » Afin de bien rappeler que la mixité n’est pas la règle, il est bien précisé que « tout instituteur ou toute institutrice libre doit avoir obtenu l’autorisation du conseil départemental pour recevoir dans son école des enfants d’un sexe différent du sien. »

On mesure les obstacles qu’il a fallu surmonter au sein de ces petits villages de montagne pour que les filles bénéficient elles aussi de l’instruction. Aucune monographie ne donne d’information précise sur la date à partir de laquelle l’école communale est devenue mixte. On sait que seules quatre communes ont vu fonctionner une école libre de filles :

A St Paul de 1840 à 1880 où, au décès de l’institutrice de l’école libre de filles, l’école primaire communale de garçons est devenue une école mixte.

A Oô « les jeunes filles recevaient leur instruction chez une institutrice libre subventionnée de deux cents francs par an de la commune et autorisée à prélever une rétribution scolaire calculée à raison de un franc par mois de fréquentation et par élève. En 1881, la dernière institutrice qui a exercé à ces conditions ayant été nommée institutrice communale ne put être remplacée immédiatement faute de candidat. C’est à cause de cela que, en janvier 1882, l’école communale spéciale aux garçons fut transformée en école mixte par décision du Conseil départemental de l’Instruction publique sur proposition de la municipalité. En janvier 1883, une autre institutrice ayant demandé la faveur d’ouvrir une école libre dans la commune d’Oô, cette dernière assura à cette institutrice un traitement annuel de cinq cents francs, outre son logement, à condition que l’instruction serait gratuitement donnée par elle à toutes les filles de la commune d’âge scolaire. Depuis cette époque, l’école communale quoique mixte peut être considérée comme école spéciale aux garçons vu que les filles vont toutes à l’école libre. »

A Cirès, où « depuis 1840, les instituteurs étaient brevetés ; il y avait à côté d’eux une institutrice libre sans brevet et capable tout au plus de donner les premières notions de lecture et d’écriture ».

A St Aventin, où « l’enseignement est donné par un Instituteur public laïque, qui reçoit un traitement fixe de 1250 fr et par une Institutrice laïque libre qui reçoit de la commune une subvention de 250 fr, mais pour des raisons majeures, Monsieur le Préfet, n’a pas autorisé le crédit pour l’exercice 1886. »

On trouve dans le registre des délibérations du conseil municipal de St Aventin des informations sur cette école libre qui a été tenue de 1862 à 1881 par Eugénie Caillau dans sa maison d’habitation, puis par Jeanne-Marie Caillau de 1882 à 1888. Eugénie Caillau, qui était née à Garin, avait apparemment succédé à une autre institutrice de la famille, Suzanne Caillau. On note aussi une protestation en octobre 1881 de l’ancien Maire et instituteur en retraite, Aventin Barrau, au motif que la famille Caillau tenait également un débit de boissons dans sa maison !

Dans une délibération du 20/1/1894, le Conseil municipal de St Aventin confirme que « l’école publique dirigée par un instituteur n’ayant été de tout temps fréquentée uniquement que par les garçons, les filles d’un temps immémorial ont suivi l’école libre, dirigée aux diverses [époques] par des institutrices que la commune subventionne et a toujours subventionné, et où elles apprennent les travaux de couture. »

A défaut d’éléments permettant dans les monographies de savoir si les filles étaient scolarisées, il était intéressant de rechercher si les délibérations des conseils municipaux contenaient des indices concernant la mixité. Par exemple les prénoms des élèves indigents admis à fréquenter gratuitement l’école et dont la liste devait être établie chaque année sous la responsabilité conjointe du maire et du curé… Parmi les rares documents disponibles, on trouve ainsi en 1834 à St Aventin, 8 garçons sur 8 enfants indigents, en 1842 à Benqué, 9 indigents pour une école de 26 garçons, en 1850 à Cazaril, 4 garçons sur 4 enfants indigents, en 1852 à Bourg d’Oueil, 5 garçons sur 5 enfants indigents.

Une seule exception dans ces listes, l’école communale de Trébons qui en 1850 était mixte : en effet, sur 4 enfants indigents, il y avait 2 filles et 2 garçons. Cette situation ne devait toutefois pas durer car, faute d’enseignant, c’est un instituteur libre qui dirigera ensuite pendant au moins trois ans de 1852 à 1854 une école primaire de garçons !

On peut penser que la plupart des écoles de village, libres ou communales, étaient des écoles de garçons jusqu’aux années 1850. Ce qui est certain c’est qu’en 1885-1886, après la loi sur l’obligation scolaire de 1882, toutes les écoles communales étaient devenues mixtes, sauf celle de Oô, qui avait pourtant le statut d’école communale mixte, mais où toutes les filles étaient scolarisées à l’école libre de filles, et celle de St Aventin où les filles continuaient à fréquenter l’école libre de filles.

Pour avoir une idée de la place des femmes dans la société de l’époque, il faut rappeler que les femmes n’ont obtenu le droit de vote en France qu’en 1945. Elles étaient donc naturellement absentes des conseils municipaux et n’apparaissaient dans les actes d’état civil que lors des mariages ; pour les naissances et les décès, les deux témoins exigés par la loi étaient toujours des hommes.

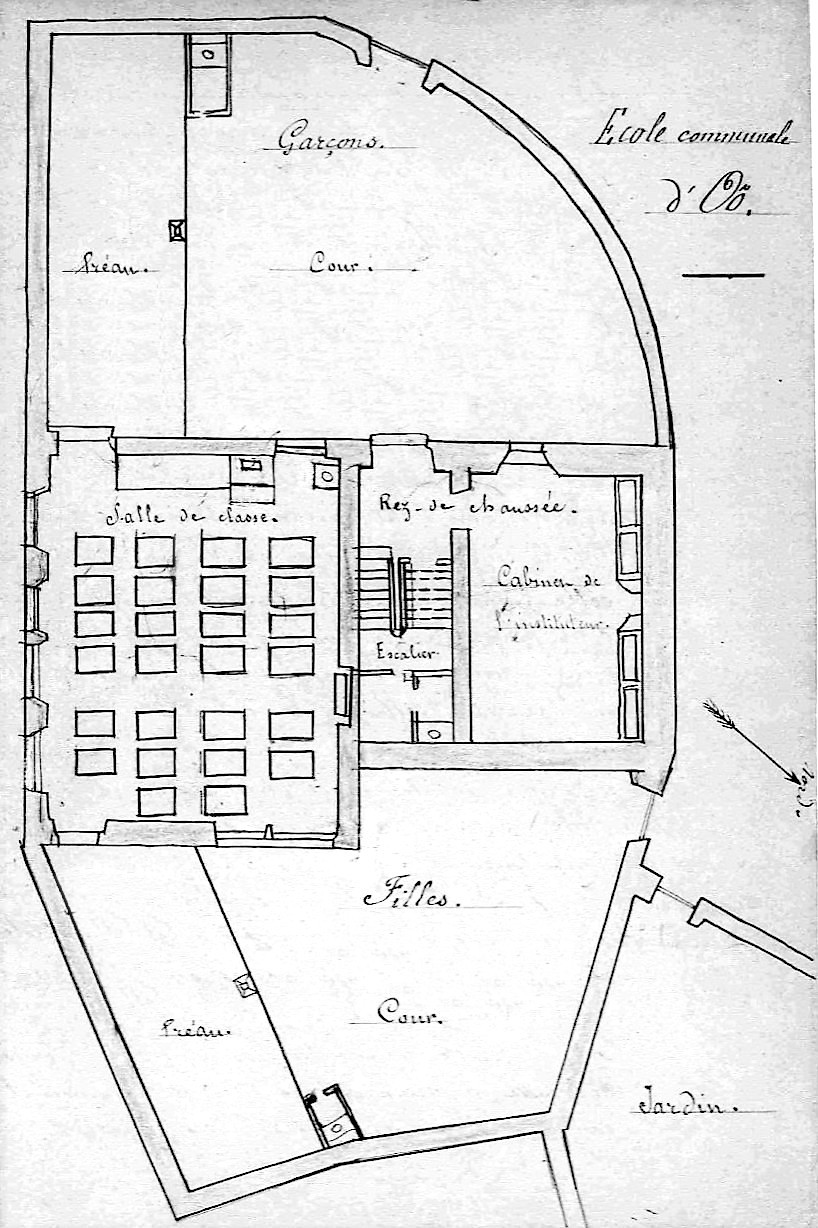

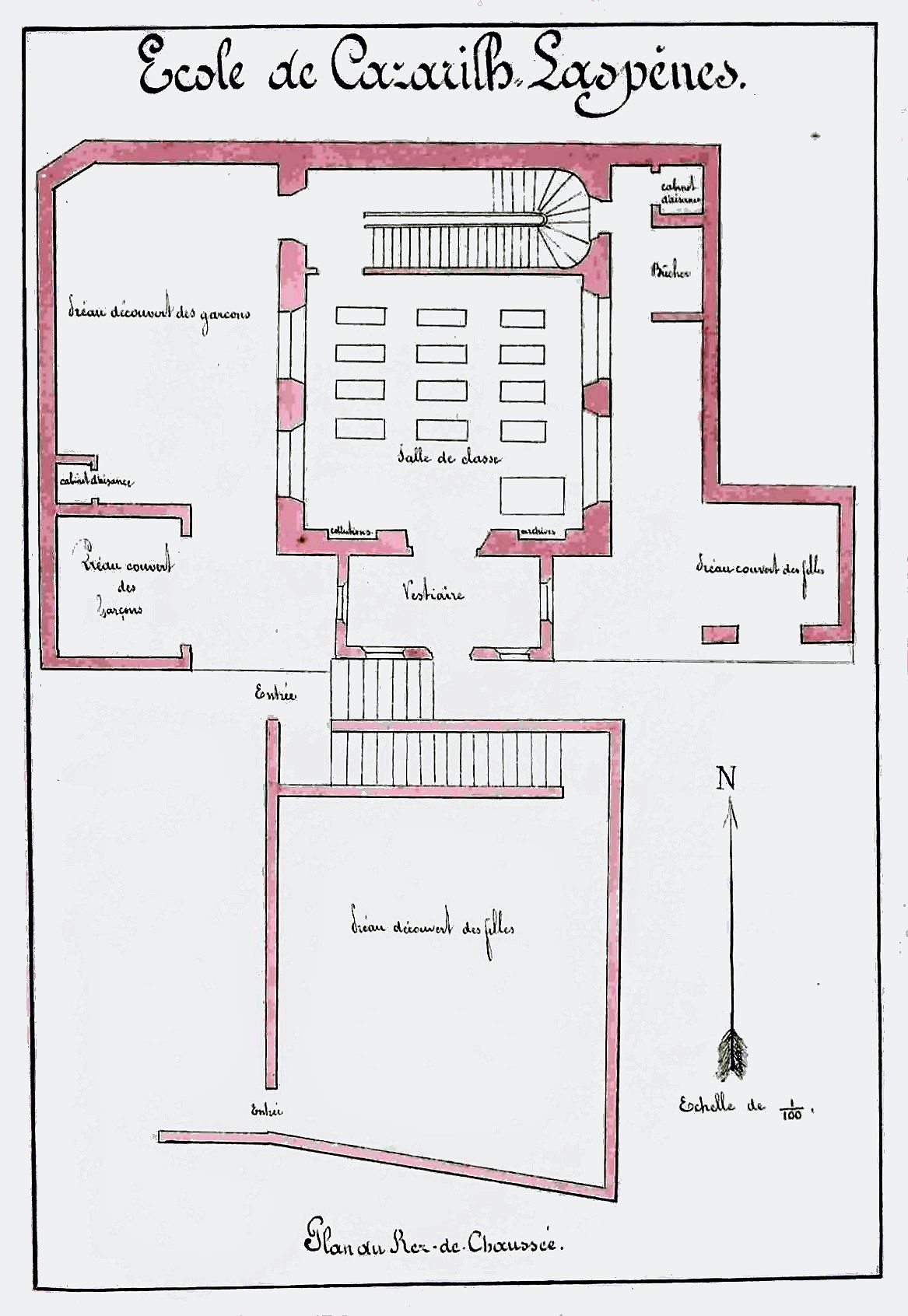

Selon les dispositions de la loi Duruy de 1867, les écoles mixtes aurait dû bénéficier de l’intervention d’une femme pour diriger les travaux à l’aiguille des filles. Sans doute cette mesure ne concernait-elle pas les écoles qui étaient tenues par des femmes, mais il n’y en avait que 3 en 1885-1886. Pour les autres, on trouve une seule information en regardant les délibérations du Conseil municipal de Benqué qui propose en 1886 la nomination de la femme de l’instituteur « pour diriger les travaux à l’aiguille ». Toutefois, si la mixité des écoles s’était finalement imposée c’était en fonction d’un contexte qui ne permettait pas, pour satisfaire à l’obligation scolaire, d’envisager de construire deux écoles distinctes dans ces petites communes déjà fortement touchées par l’exode rural. La preuve qu’il ne s’agissait pas d’une volonté délibérée de rassembler filles et garçons, c’est que les plans de ces petites écoles à une seule classe qui vont être construites dans les années 1880 vont tous faire apparaître de manière au moins symbolique un traitement à part des filles et des garçons avec des entrées, des cours et des préaux séparés comme à Cazarilh ou à Oô.

2 – La maîtrise de la fréquentation scolaire : une mission impossible !

Toutes les lois depuis l’ordonnance de 1816 ont prévu des comités locaux pour surveiller et encourager l’instruction primaire, non seulement en mettant en place des écoles mais en veillant à ce que les enfants les fréquentent régulièrement. Ces mesures pouvaient peut-être avoir quelque effet en milieu urbain, mais dans ces petits villages de montagne, elles se sont heurtées pendant très longtemps, jusqu’au milieu du 20ème siècle, à des réalités sociales et économiques incontournables qui conduisaient à employer les enfants aux travaux des champs et à la garde des troupeaux.

A l’époque des instituteurs libres rémunérés uniquement par les rétributions en nature ou en espèces, l’école ne fonctionnait naturellement que pendant les mois d’hiver.

A partir du moment où les instituteurs communaux ont reçu un traitement fixe, l’école est certes restée ouverte d’octobre à juin mais sans aucune possibilité d’obliger les parents à se priver de l’aide de leurs enfants… même lorsque l’école est devenue obligatoire en 1882, avec des commissions municipales qui auraient dû y veiller…

Bourg : « En hiver les classes sont suivies avec soin, il n’en est pas de même en été ; les domestiques étant rares, les parents se servent des enfants soit pour les travaux soit pour la garde des brebis. Cela est d’autant plus regrettable que les filles et les garçons sont doués d’une heureuse mémoire et ont beaucoup d’intelligence. »

Cirès : « Au lieu des beaux résultats que pourrait espérer l’instituteur, on n’obtient presque rien parce que les élèves oublient en 7 mois une bonne partie de ce qu’ils ont appris pendant l’hiver. Pourra-t-on jamais remédier à ce mal ? Cela me paraît difficile, la rareté des domestiques et des ouvriers forçant les parents à se servir de leur fils et de leur fille soit pour la garde des troupeaux, soit pour les travaux de l’agriculture. »

Cazaril : « La fréquentation des écoles laisse toujours à désirer dans nos montagnes ; tous les instituteurs s’accordent à dire que la loi du 18 mars 1882 n’a pas produit les effets qu’on en attendait. Cela tient surtout à la situation peu aisée des familles. Il faut d’abord vivre, entendons-nous répéter tous les jours, et pour cela l’aide de nos enfants n’est pas à dédaigner. Pendant une bonne moitié de l’année les travaux agricoles occupent la plupart des enfants ; l’émulation ne peut rien alors une absence en entraîne une autre ; souvent un prétexte suffit. Dès que l’enfant a atteint 10 ans, il ne faut guère s’attendre à le voir en classe durant les mois de la belle saison. »

Portet : « La fréquentation des classes, régulière en hiver, laisse à désirer pendant l’été. La commission scolaire ne se réunit pas assez souvent pour mettre en exécution la loi du 28 mars 1882. Pour les enfants qui fréquentent régulièrement l’école, l’instruction est excellente car l’intelligence ne fait pas défaut à ces gais montagnards. »

Jurvielle : « Pendant 6 ou 7 mois de l’année, de mai en novembre la fréquentation laisse beaucoup à désirer. On occupe les enfants, dès l’âge de 8 et 9 ans, à la garde des troupeaux qui sont la principale ressource du pays ; d’un autre côté la commission scolaire ne fonctionnant pas du tout, il y a évidemment plus d’absences. »

Poubeau : « La fréquentation laisse en général à désirer, les bras faisant défaut à l’agriculture, les parents doivent utiliser des tout petits enfants. Cependant, et d’après l’avis d’hommes réfléchis aimant à ce que l’instruction fut répandue, propagée chez la jeune génération, les parents devraient se gêner un peu plus et la commission scolaire qui encore ne s’est jamais réunie pourrait s’en occuper et remédier à cette grande lacune, à ces mailles rompues de l’enseignement qui plongent la jeunesse dans le dégoût de l’étude et dans l’ignorance. »

Garin : « La fréquentation des élèves de l’école de Garin est supportable pendant l’hiver, mais pendant l’été elle laisse beaucoup à désirer. Un certain nombre d’enfants sont occupés à la garde des bestiaux, une autre partie est occupée aux travaux agricoles, et ce qui est bien fâcheux, c’est que les parents ne se gênent pas toujours assez pour envoyer leurs enfants à l’école. »

Billière : « La fréquentation laisse beaucoup à désirer ; peu d’élèves ont une fréquentation régulière ; on les emploie soit à la garde des bestiaux soit aux travaux des champs, le manque de bras est en cause. »

Castillon : « La fréquentation scolaire laisse en général à désirer. Les bras faisant défaut pour l’agriculture, les parents occupent dans la belle saison leurs enfants. Cependant à mon avis la commission scolaire est parfois trop tolérante dans certaines saisons de l’année. »

3 – Le boom de la construction d’écoles à partir de 1880

Une seule commune, celle de St Aventin, dispose d’une maison d’école depuis 1835, mais il s’agit hélas d’un « bâtiment insalubre car adossé à un tertre jusqu’à la toiture », et l’instituteur souhaite en 1886 « une école plus digne, plus spacieuse et surtout plus saine », d’autant que « les ressources de la commune le permettent ».

Il faut dire que St Aventin, avec 330 habitants, est la commune la plus peuplée. Elle a été longtemps le siège d’une perception et a réussi à conserver son étude notariale créée en 1842 et qui sera transférée à Luchon en 1911.

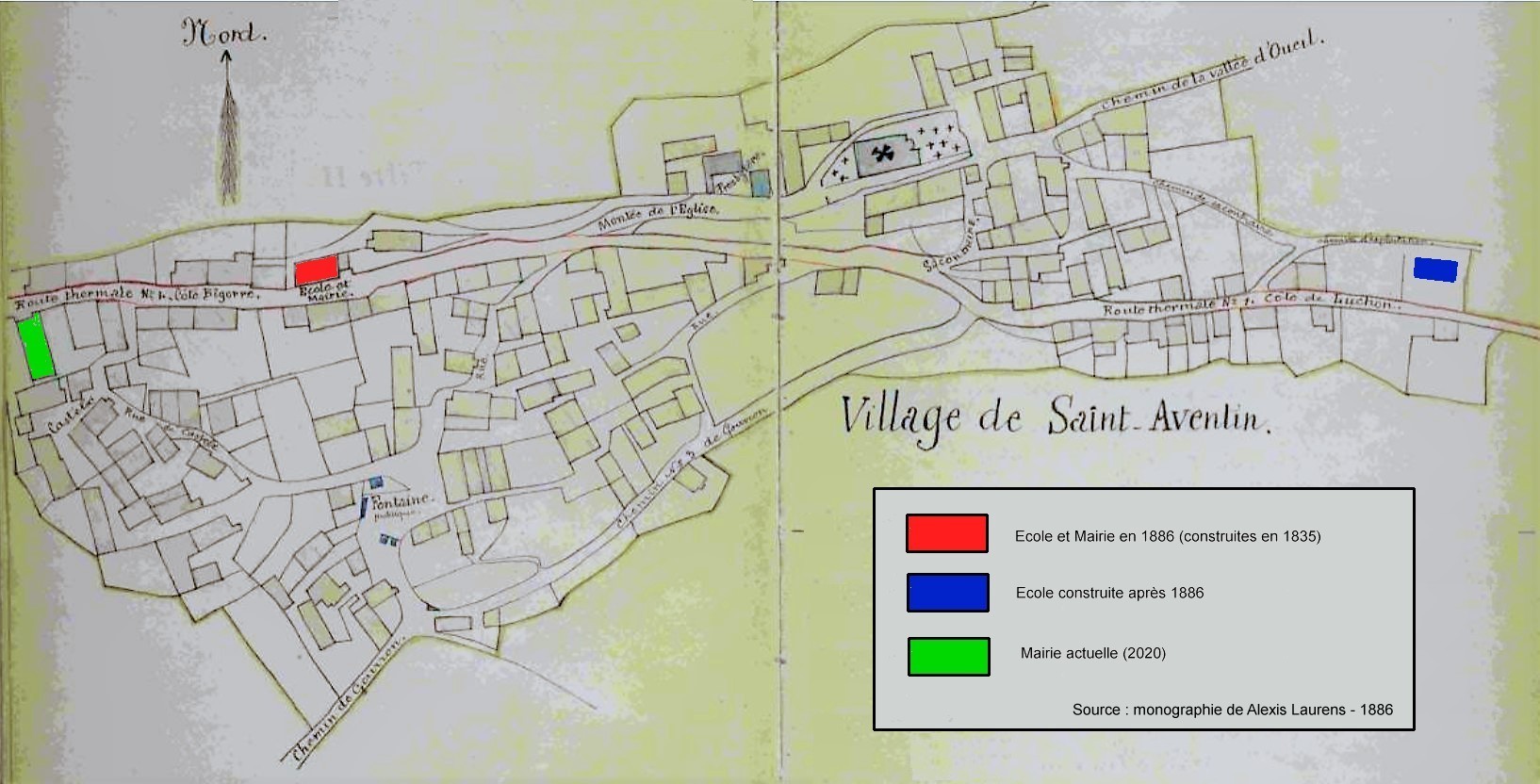

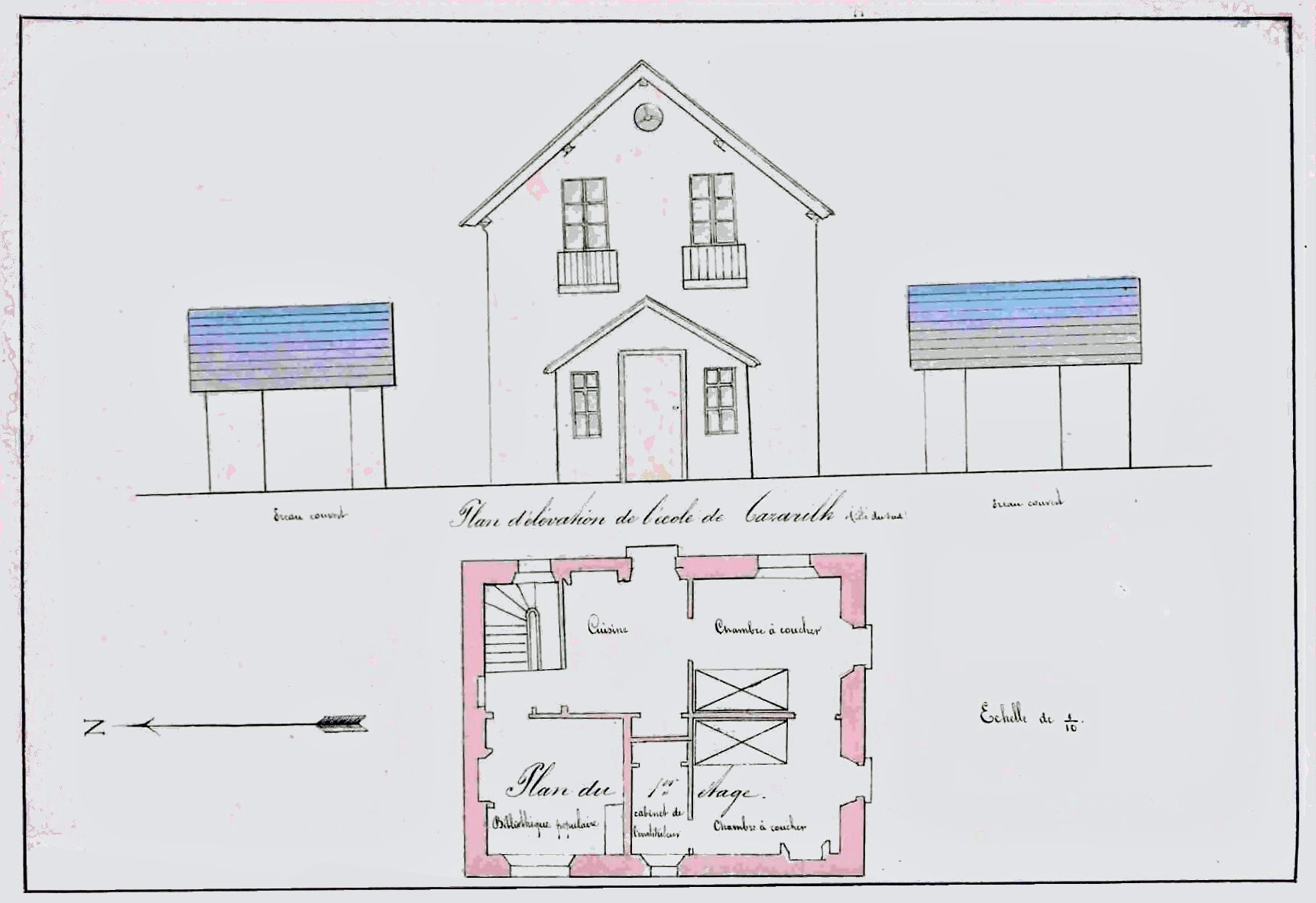

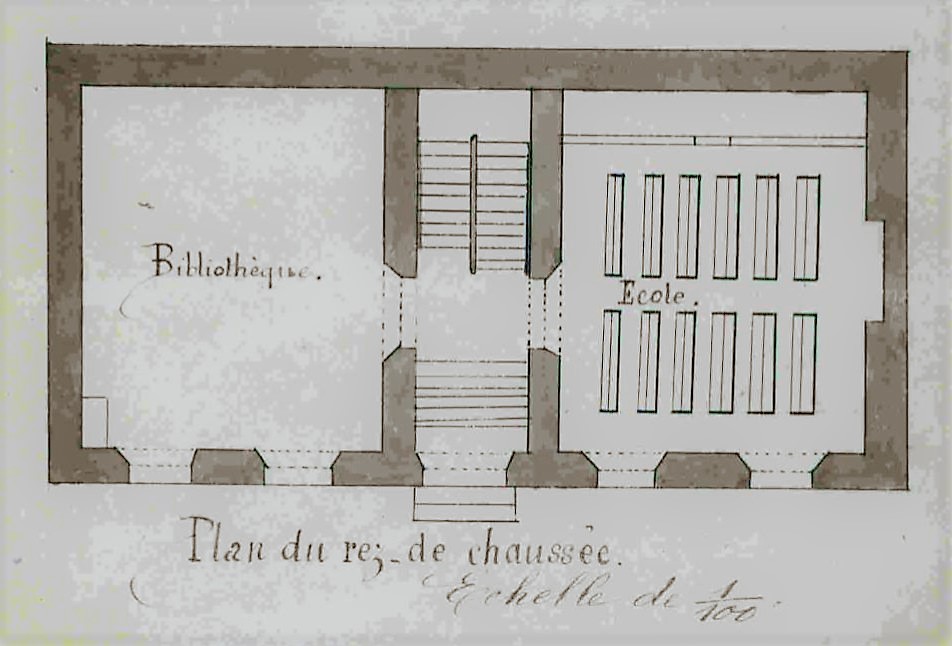

Le plan du rez-de-chaussée dans la monographie de Alexis Laurens montre également la bibliothèque créée en 1864.

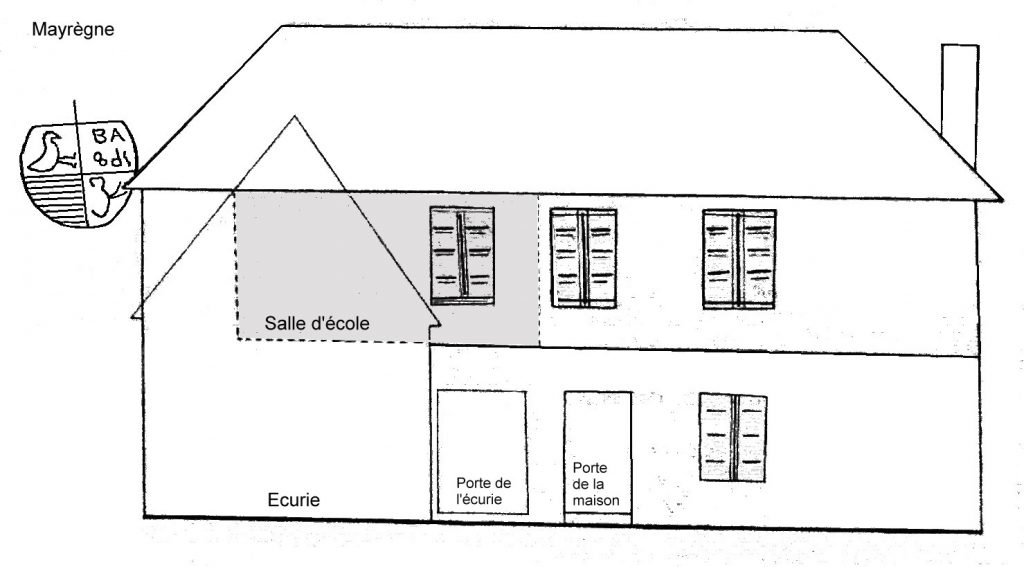

Toutes les autres écoles jusqu’en 1880 fonctionnaient dans un local, loué à un particulier qui était parfois, comme à Trébons, l’instituteur lui-même. Il s’agissait le plus souvent d’une chambre de dimensions réduites, mal éclairée et mal aérée, sans aucun préau ni dépendances, située parfois dans un bâtiment délabré comme à Portet ou au-dessus d’une écurie comme à Mayrègne.

Deux exceptions cependant à Jurvielle où « la salle d’école est convenable, en bon état, bien éclairée et bien aérée » ainsi qu’à Poubeau où « la salle d’école est très exposée au soleil avec un beau point de vue, sans voisinage et loin de tout tracas ».

Cinq communes viennent de faire construire leur maison d’école en bénéficiant du fonds spécial créé par la loi du 1er juin 1878 pour l’établissement et l’amélioration des bâtiments scolaires :

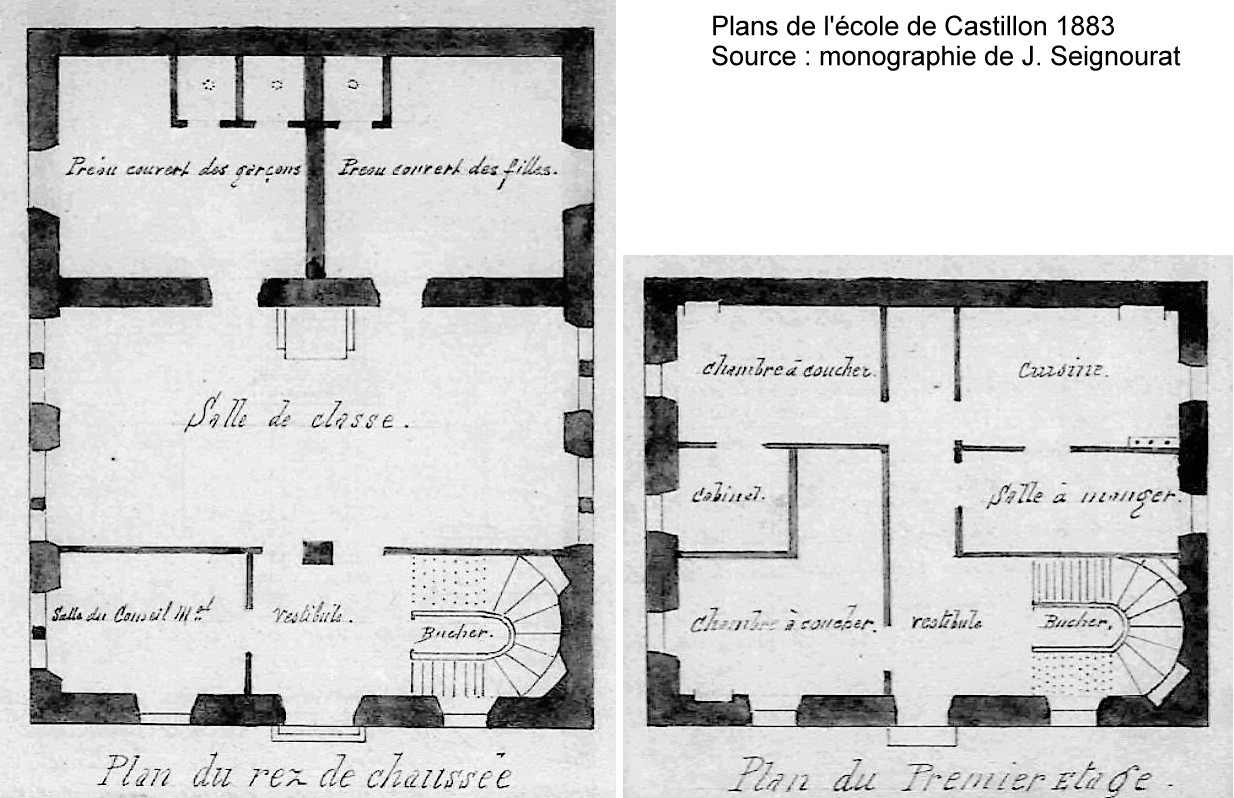

– Castillon en 1883, au centre du village, un bâtiment qui comprend une belle salle de classe, une salle de mairie et à l’étage un vaste logement pour le maître, selon les plans réalisés par l’architecte Bauzil en 1879.

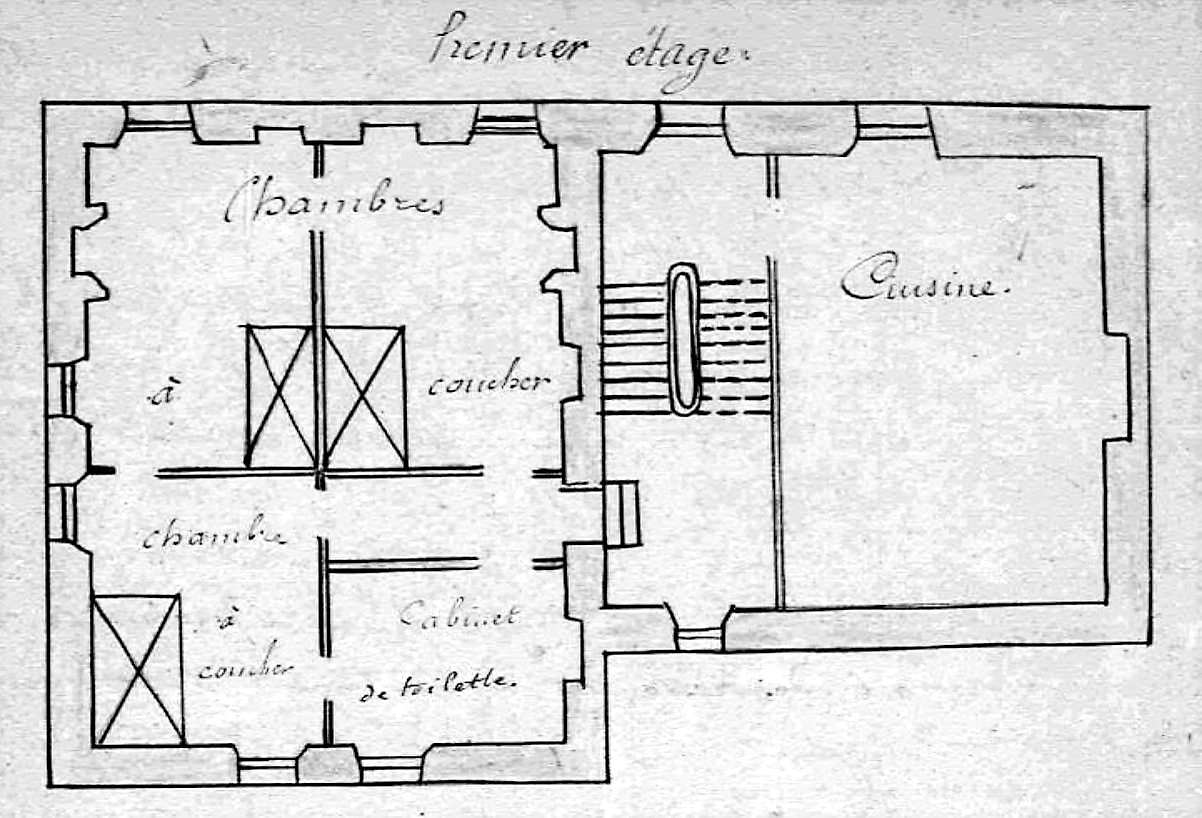

– Oô en 1885, un bâtiment comprenant au rez-de-chaussée une salle de classe à deux entrées distinctes pouvant accueillir 56 élèves, deux préaux, deux cours et à l’étage un logement avec trois chambres pour l’instituteur.

– Benqué en 1885 pour un montant de 9 987 fr 97 y compris les frais d’acquisition du terrain, le mobilier scolaire et celui de l’instituteur, selon les plans réalisés par l’architecte Bauzil en 1881.

– Cazarilh dont les travaux sont presque terminés en avril 1885 et dont le bâtiment qui à coûté 11 000 fr comprend au rez-de-chaussée une salle de classe pour 24 élèves, deux préaux, deux cours, et à l’étage un logement pour l’instituteur et une bibliothèque populaire. Les plans ont été réalisés en 1881 par l’architecte Bauzil.

– St Paul dont les travaux en avril 1885 « sont très avancés ».

Lorsque les travaux sont terminés, il est procédé à une visite de réception à laquelle participent l’entrepreneur, l’architecte et l’Inspecteur de l’enseignement primaire qui, pour cette mission de contrôle, perçoit une rétribution de 100 fr versée par la commune (délibération du conseil municipal de Oô en date du 15/2/1885).

Six autres communes ont en 1886 un projet de construction plus ou moins avancé :

– Saccourvielle où la commune, « malgré ses modiques ressources », vient de voter une subvention pour la construction d’une maison d’école dont les plans et le devis sont approuvés.

– Poubeau qui a obtenu une subvention de 5000 fr pour l’achat, la réparation et l’aménagement de l’école dans une vieille maison très vaste.

– Cathervielle où le Maire, un instituteur en retraite, assure que plan et devis sont déjà faits (ce qui est confirmé par la délibération du conseil municipal du 11 mai 1883).

– Billière où la commune a envoyé au ministère un dossier qui ne semble pas en règle… et où une école sera construite sur la route de Garin selon les plans réalisés par l’architecte Maylin en 1893.

– Caubous où il y a un projet de construction à l’ouest du village auquel « l’inspecteur ferait bien de s’opposer parce que les tourmentes s’y font trop sentir et la neige s’y amoncelle en amas épouvantables ».

– Cirès où un second projet a été envoyé au ministère fin août 1884, mais l’instituteur trouve que « l’école située au NO du village serait trop exposée aux vents froids, à la neige et aux tourmentes ». Le projet aboutira en 1891 comme on peut le lire dans une délibération du Conseil municipal de Caubous datée du 23/9/1891 qui saisit le Conseil de Préfecture afin que lui soit payé par l’entrepreneur « le droit de carrière pour l’extraction de la pierre qui a servi à bâtir la maison d’école de Cirès » . L’école a finalement été construite à l’entrée sud du village selon les plans réalisés par l’architecte Bauzil en 1888.

On peut aussi noter que d’autres écoles vont être construites :

– Cazaux avec un avis d’adjudication du 16/1/1891 pour un montant de 12 000 fr selon les plans réalisés par l’architecte Bauzil en 1888

– Garin, au bord de la Route Thermale selon les plans réalisés par l’architecte Bauzil en 1887.

– Jurvielle, à l’entrée du village selon les plans réalisés par l’architecte Bauzil en 1887.

– Bourg d’Oueil en 1922

– St Aventin où une nouvelle école sera construite à l’est du village, répondant ainsi à la demande d’Alexis Laurens pour remplacer celle qui était insalubre, en bordure de la route comme on peut la localiser sur le plan reproduit dans la monographie.

– Gouaux, près de l’église, selon les plans réalisés par B. Castex, architecte du casino de Luchon, en 1882.

– Mayrègne, dans le village, selon les plans réalisés par l’architecte Bauzil en 1892.

– Portet où le bâtiment de l’école et de la mairie apparaissent sur le plan cadastral révisé en 1936.

– Poubeau où le bâtiment de l’école et de la mairie apparaissent sur le plan cadastral révisé en 1933.

Cent ans après la Révolution, il aura fallu attendre la première des lois Jules Ferry, celle du 1er juin 1878 qui affecte un crédit de 60 millions à la construction des écoles, pour que les petites communes de ces deux vallées montagnardes puissent s’engager dans des opérations pour lesquelles il faut aussi qu’elles recourent à l’emprunt vu la faiblesse de leurs ressources. Certaines vont en profiter pour construire également, associée à l’école, une salle de mairie, comme par exemple à Castillon. Ce sera pour beaucoup le premier projet immobilier collectif, après le temps des églises et des presbytères.

4 – Le matériel scolaire

On dispose d’assez peu d’informations si ce n’est pour déplorer l’indigence et la vétusté du matériel d’enseignement mis à disposition des instituteurs, comme à Billière où « le mobilier scolaire devrait se renouveler car son état de délabrement et sa construction vicieuse est très nuisible aux enfants. » ou à Garin où « une bonne partie du matériel scolaire est en mauvais état et insuffisant ».

Une seule monographie, celle de Portet, fait un inventaire du matériel scolaire : « Une carte murale de la France, un planisphère terrestre, une carte murale de l’Europe, une carte de la Judée, une carte du département de la Haute-Garonne, un tableau des poids et mesures, deux tableaux noirs, cinq tables et cinq bancs constituent tout le mobilier scolaire. »

Rares sont celles qui considèrent que les efforts faits par les municipalités sont satisfaisants, comme à Cazarilh où l’instituteur après avoir rendu hommage à la qualité des soins intellectuels donnés par ses prédécesseurs à la population, souligne que « ces résultats très satisfaisants sont dus pour une bonne part à l’intelligence et au dévouement de l’administration municipale qui dans une commune où les recettes annuelles ne s’élèvent pas à 200 fr, a su créer des ressources pour construire un local scolaire à 12 000 fr, pour acheter un compendium métrique, pour créer une caisse des écoles qui possède aujourd’hui 83 fr, pour acheter un matériel géographique complet et enfin pour former une bibliothèque scolaire populaire. »

Il faut rechercher dans les délibérations des conseils municipaux pour avoir quelques précisions sur le matériel scolaire, qu’il s’agisse de celui qui est à la disposition des instituteurs ou de celui qui leur serait nécessaire.

C’est ainsi qu’on trouve en date du même jour, le 10 février 1832, une délibération très lyrique des conseils municipaux de Bourg d’Oueil et de Billière formulée exactement dans les mêmes termes :

« Considérant que l’instruction rend l’homme meilleur, plus moral, plus ami du travail, plus heureux,

Considérant que dans l’état actuel de la Civilisation et des institutions qui régissent la France, un des besoins indispensables c’est les connaissances, c’est les lumières, que dès lors on doit extrêmement encourager l’Education,

Considérant que la plupart des communes sont très pauvres, qu’elles n’ont pas de quoi pourvoir à un traitement suffisant pour l’instituteur, ni aux réparations de la salle de l’école,

Considérant que ce qui perpétue la mauvaise méthode de l’enseignement individuel c’est l’absence de livres uniformes parce que la pauvreté de beaucoup de pères de famille ne permet pas de les astreindre à acheter des livres à leurs enfants, que dès lors ceux-ci arrivent à l’école pourvus de ceux qu’ils ont trouvé dans la maison paternelle, et qu’ainsi l’instituteur est obligé de faire lire séparément chacun de ses enfants, que le meilleur moyen de répandre les bonnes méthodes c’est de fournir aux indigents des livres uniformes et pour les gens aisés d’en acheter à leurs enfants,

Considérant enfin que dans un bon gouvernement c’est à lui de pourvoir aux besoins de l’instruction lorsque les communes ne peuvent subvenir à la dépense,

C’est pourquoi le Conseil délibère qu’il sera demandé :

– Vingt livres pour apprendre à lire d’après la méthode de Viard à 1fr25 chaque

– Vingt grammaires de Lhomond

– Vingt exemplaires de l’ouvrage intitulé Ecrits par Franklin pour la lecture à 25 centimes chaque

– Vingt exemplaires de l’ouvrage intitulé Minéralogie populaire formée pour l’instruction élémentaire (parce que les connaissances et l’économie rurales doivent entrer pour beaucoup dans l’enseignement primaire) à 40 centimes chaque par M. Brard

– Deux arithmétiques contenant les règles édictées dans le commerce à l’usage des pensionnaires des frères des écoles chrétiennes par Beport à deux francs chaque

– Deux grammaires par Charles Constant Le Tellier à 1fr50 chaque

L’extrait de la présente délibération sera adressé à Monsieur le Président du Comité pour être envoyée à Monsieur le Préfet. »

On trouve également dans le registre des délibérations de Trébons, à la date du 20 mai 1867, une liste du matériel prévu pour la réouverture à la rentrée 1867 de l’école communale, condition exigée pour la nomination d’un enseignant : « huit tables et leurs bancs à 17 fr, un tableau noir et chevalet à 10 fr, une méthode de lecture cartonnée à 14 fr,…, 2 cartes murales (France, Mappemonde) à 10 fr et 1 boulier compteur à 5 fr, pour un montant total de 181 fr »

Dans une délibération datée du 8 février 1878, le conseil municipal de Bourg d’Oueil constate que « l’école est dépourvue de mobilier scolaire car elle ne possède en tout qu’une table et deux bancs ; le conseil, voulant que l’école soit dans un état convenable, demande à M. le Préfet de vouloir agir auprès du conseil général afin qu’une somme de 300 fr soit accordée à l’école communale de Bourg d’Oueil pour les tables et les bancs nécessaires et de bien vouloir accorder aussi les cartes nécessaires que possèdent les autres écoles, sauf la carte murale du département. » Ayant apparemment reçu une réponse l’informant qu’il n’aurait d’aide que s’il faisait lui-même un effort, le conseil municipal a ensuite délibéré le 23 juin 1878 pour dire qu’il acceptait « de s’imposer 3 centimes additionnels… afin que le reste soit accordé par le conseil général » !

5 – Les bibliothèques scolaires

C’est un arrêté du 1er juin 1862 pris par le ministre de l’Instruction publique qui établit dans chaque école primaire publique une bibliothèque scolaire. Il stipule qu’aucun ouvrage ne peut être acquis pour la bibliothèque sans l’autorisation de l’inspecteur d’académie et que les livres sont prêtés non seulement aux élèves mais aux familles.

Cet arrêté sera mis en œuvre dès 1864 à l’école de St Aventin, puis dans les écoles de Cazarilh (1878), Cirès (1879), Castillon (1884) et enfin Oô (1885) avec un enjeu qui semble être principalement le prêt d’ouvrages aux familles comme en témoignent les auteurs des monographies. D’ailleurs, à Cazarilh comme à Castillon, on parle d’une « bibliothèque populaire » pour désigner la pièce qui a été prévue à cet effet dans le projet de construction de l’école.

La promotion des bibliothèques scolaires qui se traduit par des dotations ministérielles régulières apparaît ainsi comme un objectif aussi politique qu’éducatif, ce qui explique notamment que seuls les ouvrages autorisés y soient admis et que le ministère ait réalisé dès 1865 un catalogue officiel comprenant quelques 2000 références dans lequel les communes devaient choisir lorsqu’elles voulaient acheter des livres. Il est vrai qu’une circulaire du 24 juin 1862 avait précisé l’intérêt de l’opération qui devait « permettre, dans les longues veillées d’hiver, d’échapper aux dangers de l’oisiveté, soulignant les attraits tout puissants, surtout dans les campagnes de la lecture à haute voix faite le soir au sein de la famille ». A cet effet, « sans proscrire impérieusement les ouvrages de pure imagination, il ne faut les laisser entrer dans les bibliothèques scolaires qu’autant que les populations auront quelque chose à gagner à leur lecture : ce ne sera pas une vaine satisfaction de curiosité qu’ils devront y trouver mais de bons et salutaires exemples. »

– St Aventin : « à la maison d’école est annexée une bibliothèque scolaire remontant au 27 mars 1864 ; elle compte 60 livres de classe et 71 livres destinés aux familles et que la population lit avec plaisir. »

– Cazarilh : « cette bibliothèque fut créée en 1878, une souscription et un vote du conseil municipal formèrent le premier fonds et M. le Ministre de l’Instruction … accorda en 1879 une concession de livres. Aujourd’hui nous possédons 80 ouvrages divers qui sont lus régulièrement tous les hivers. En l’année 1884, il y a eu 96 prêts sur 27 familles que compte le village, soit en moyenne plus de 3 ouvrages par ménage. Dans le projet de construction de l’école, le palier supérieur donne sur deux portes, la première s’ouvrant dans la salle de la bibliothèque populaire et l’autre sur le logement de l’instituteur… »

– Cirès : « créée en 1879, la bibliothèque possède 56 volumes. Sur mes instances pressantes, l’Administration forestière avait consenti à marquer deux sapins dans la forêt de Caubous et deux dans celle de Cirès ; leur vente produisit une somme de soixante francs avec laquelle on acheta une bibliothèque-armoire de 35 francs et le surplus fut employé à l’acquisition de livres à l’usage des élèves. Dans la même année, M. le Ministre de l’Instruction publique nous a accordé 54 volumes. Nous devons les deux autres à la bienveillance de M. l’Inspecteur d’Académie qui nous les envoya en 1880. Le nombre de prêts s’élève annuellement à 45 environ. Il serait désirable qu’on obtienne une subvention nouvelle et capable de développer l’amour de la lecture parmi nos montagnards qui sont tous désireux de s‘instruire. »

– Castillon : « l’école est pourvue d’une bibliothèque populaire depuis le 1er octobre 1884. Elle est sous la responsabilité de l’instituteur. Le corps de menuiserie fut compris dans le mobilier scolaire. Aussitôt installé, la commune fit l’acquisition d’un premier fonds de livres. Bientôt elle reçut une concession de livres de M. le Ministre de l’Instruction Publique et des Beaux-Arts. Elle se compose aujourd’hui de 43 volumes. Les prêts jusqu’ici ont été assez nombreux. Il y en a eu dans six mois 25. »

– Oô : « la bibliothèque scolaire a été fondée en 1885 ; elle compte actuellement quarante trois volumes classiques à l’usage des élèves et vingt deux volumes provenant d’une concession ministérielle en date du 24 novembre 1885. »

6 – Les caisses des écoles

Instituées par la loi Duruy du 10 avril 1867, elles sont « destinées à encourager et à faciliter la fréquentation de l’école par des récompenses aux élèves assidus et par des secours aux élèves indigents. » Elles sont rendues obligatoires par la loi Jules Ferry du 28 mars 1882, et encouragées par des subventions d’Etat d’un montant égal à celui des subventions communales.

Pourtant, en 1886, seules trois communes ont réussi à créer, tout récemment, une caisse des écoles :

– Cazarilh : « La caisse des écoles fut fondée seulement en 1884 par un vote du Conseil municipal et une subvention de l’Etat. Elle a déjà rendu de très grands services car la population de Cazarilh est pauvre et les enfants manquent souvent des fournitures scolaires les plus indispensables. »

– Castillon : « La commune est dotée d’une caisse des écoles au capital de 75 fr 09, subvention du conseil municipal. Une demande a été adressée à M. le Préfet de la Haute-Garonne dans le but d’obtenir de M. le Ministre sur les fonds votés à cet effet une subvention de pareille somme. »

– Mayrègne : « La caisse des écoles a été fondée. 20 francs ont été votés par la commune et pareille somme a été accordée par l’Etat. »

Quelques instituteurs ont bien essayé de créer une caisse des écoles, mais sans succès, faute d’obtenir un financement du conseil municipal, mais aussi du fait de l’absence d’élèves indigents comme il est dit à Caubous ou à Cirès.

Quant aux caisses d’épargne scolaires, seules les écoles de Caubous (7 livrets), de Cirès (5 livrets), de Cazarilh (8 livrets) et de St Aventin (21 livrets) ont pu en créer une sans que leur usage et leur objectif soient précisés. Il s’agissait de recevoir les petites économies des élèves et de les verser à une caisse d’épargne et de prévoyance. Cette institution créée au Mans en 1834 se développa à partir de 1874 et fut même encouragée un peu plus tard, en 1908, par un arrêté du ministère des postes et télégraphes intéressant les instituteurs publics pour les versements qu’ils effectuent au nom de leurs élèves à la Caisse nationale d’épargne.

Comme le dit l’instituteur de Cirès, « les familles ont en abondance les choses nécessaires à la vie, mais l’argent leur manque et ils n’en laissent pas à la disposition de leurs enfants », ce que confirme celui de Billière en disant que « les petits sous des enfants sont rares ».

Une génération d’instituteurs entre traditions et valeurs républicaines

1 – Des instituteurs « enfants du pays »

La simple lecture des monographies donne assez peu d’informations sur ces instituteurs de 1885-1886 qui restent très discrets sur leur situation personnelle et sont pour la plupart difficiles à identifier à travers seulement une signature ou des initiales (HC à St Paul), un nom le plus souvent sans prénom, voire un complet anonymat comme à Poubeau avec la mention mystérieuse « instituteur chargé de faire le travail »… à la place de l’institutrice communale.

On pouvait imaginer que la Troisième République, à l’aube des années Jules Ferry, avait envoyé dans ces villages montagnards une troupe de hussards formés à l’école normale de Toulouse et chargés de venir apporter les bienfaits de l’instruction à des populations rurales isolées dans une situation géographique peu accessible, à l’écart des grandes voies de communication.

Pour essayer d’en savoir un peu plus, il est possible d’explorer trois sources d’informations disponibles sur le site des archives numérisées de la Haute-Garonne :

– les registres d’état-civil dont les actes font toujours référence à des témoins en mentionnant leur âge et leur profession, avec l’habitude dans certaines communes de faire appel régulièrement à l’instituteur comme témoin d’une naissance, d’un décès ou d’un mariage, d’autant plus qu’il sait signer… mais ces registres sont parfois absents comme à Castillon.

– les délibérations des conseils municipaux qui traitent nécessairement des questions d’instruction pour choisir un instituteur, fixer son traitement et son indemnité de logement, pour établir la liste des indigents pouvant fréquenter gratuitement l’école, etc… mais dont le déchiffrage est souvent difficile et qui ne sont disponibles que pour 8 communes sur 20.

– les recensements quinquennaux de population qui contiennent des indications utiles comme la composition des ménages et la profession des personnes, mais qui ne sont disponibles pour la plupart des communes que pour les années 1896, 1906 et 1911. Alors qu’il n’existe aucune donnée pour Cazarilh, seules les communes de St Paul et Cathervielle présentent des séries assez complètes (1841, 1856, 1876 et de 1886 à 1911).

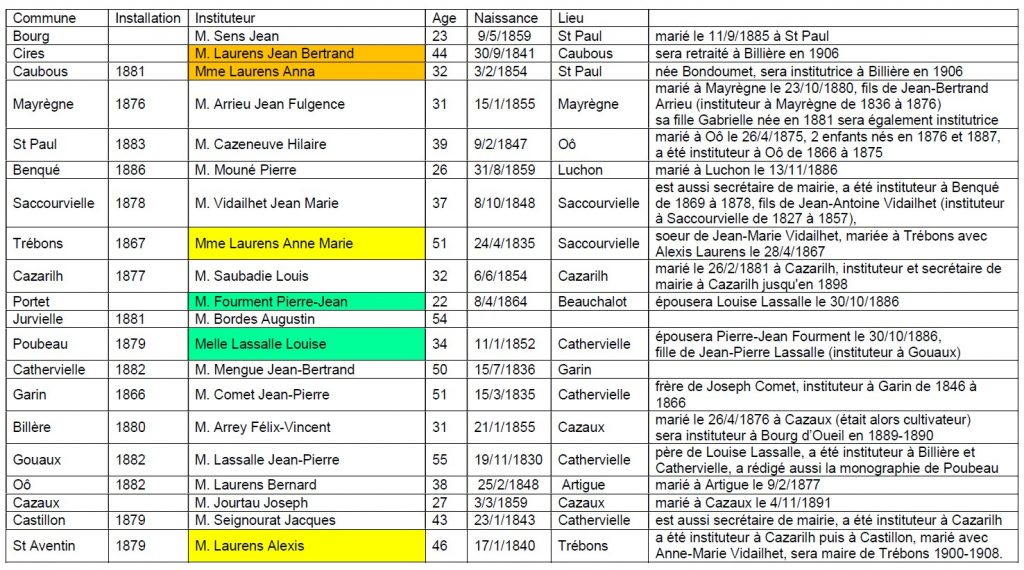

On s’aperçoit alors que parmi les 20 instituteurs, 18 sont de manière certaine des enfants du pays, 16 sont nés dans l’un des villages des deux vallées, et 2 tous proches à Luchon et Artigue. Un seul, Pierre-Louis Fourment, vient de la plaine, de Beauchalot (près de St Gaudens) mais son expatriation ne doit rien au hasard car il va épouser le 30/10/1886 Louise Lassalle, institutrice à Poubeau… et fille de l’instituteur de Gouaux. Quant à Augustin Bordes son patronyme indique une parenté locale qu’une recherche approfondie permettrait certainement d’établir.

Alors que Pierre-Louis Fourment est à 22 ans le plus jeune instituteur du secteur, il va se marier le 30/10/1886 avec Louise Lassalle, formant ainsi le troisième couple d’enseignants du secteur car il y en a déjà deux :

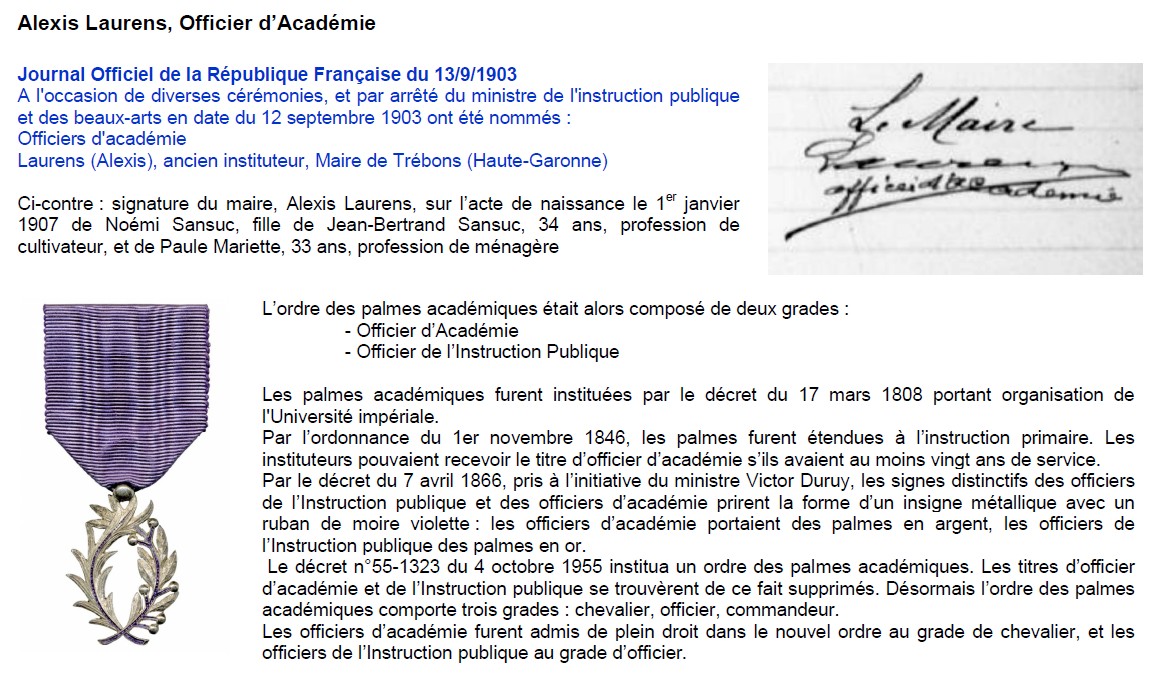

– Anne-Marie Laurens (Trébons) et Alexis Laurens (St Aventin)

– Anna Laurens (Caubous) et Jean-Bertrand Laurens (Cirès)

Cette dimension familiale existe également dans le temps :

– Jean-Fulgence Arrieu (Mayrègne) a succédé à son père Jean-Bertrand Arrieu, instituteur à Mayrègne de 1836 à 1876 ; sa fille Gabrielle née en 1881 sera également institutrice (cf recensement de Mayrègne en 1906)

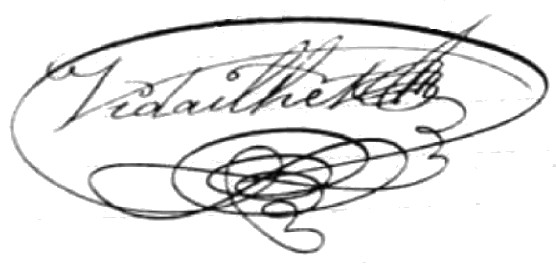

– Jean-Marie Vidailhet (Saccourvielle) a été instituteur à Benqué puis à Saccourvielle où son père Jean-Antoine Vidailhet a enseigné de 1827 à 1857, date de son décès alors que Jean-Marie n’avait que 9 ans. Sa sœur Anne-Marie, mariée à Alexis Laurens, sera institutrice à Trébons de 1867 à 1905. Il mourra le 28/6/1890 à l’âge de 41 ans, laissant deux enfants de 5 ans et 7 ans.

– Jean-Pierre Comet (Garin) a succédé en 1866 à son frère Joseph Comet, instituteur à Garin depuis 1846 puis à Cathervielle de 1867 à 1878.

Et en explorant les registres d’état civil, on trouve également la trace d’autres dynasties d’instituteurs :

– Les familles Fontan de Jurvielle et Cathervielle (Jean-Antoine né le 10/3/1818 qui a été maire de Jurvielle en 1881-1884, son frère François décédé en 1848 à l’âge de 24 ans, et son fils Jean-Bernard qui s’est également marié avec une institutrice, Jeanne Remailho, mais aussi Jean-Louis né le 9/10/1817 qui a été maire de Cathervielle en 1881-1887). On notera que Jean-Antoine terminera sa carrière d’instituteur à Benqué où son affectation après avoir dépassé la limite d’âge de 60 ans n’avait pas été totalement appréciée, le conseil municipal demandant son départ dans une délibération datée du 25 mai 1879.

– La famille Sapène de St Paul (Jean-Bertrand instituteur à St Paul entre 1868 et 1874, Jean-Louis instituteur à St Paul entre 1841 et 1866 dont le fils Jean-Bertrand, élève-maître de l’école normale de Toulouse est décédé le 8/8/1862 à l’âge de 21 ans).

– La famille Condesse de St Aventin (Jean-Bertrand, instituteur au long cours pendant 44 ans de 1835 à 1879, puis maire de St Aventin de 1881 à 1889, avait succédé à son frère Simon, qui avait été brièvement instituteur en 1835, année de son décès, après avoir été aubergiste).

Quant à la famille Laurens, une recherche plus approfondie permettrait d’établir les liens familiaux entre Alexis (Trébons), Jean-Bertrand (Cirès) et Bernard (Oô) qui font partie d’une même génération (nés entre 1840 et 1848). Les registres d’état civil de Caubous mentionnent entre 1846 et 1856 Joseph-Marie-Victor Laurens, instituteur, qui sera ensuite Maire de Caubous de 1865 à 1870, mais il exerçait sans doute à Cirès où étaient scolarisés les enfants de Caubous, tout comme Jean-Bertrand Laurens, instituteur, dont il est fait mention en 1865, âgé alors de 24 ans.

Cet ancrage local des instituteurs s’explique par de nombreux facteurs qui conduisaient nécessairement à un recrutement de proximité :

– Le caractère isolé et excentré de cette zone de montagne où rien ne pouvait attirer une population extérieure pour un métier resté très longtemps fort peu rémunéré.

– La nécessité de disposer d’un logement compte tenu des difficultés de communication avec ces villages où aucun véhicule, même hippomobile, ne pouvait accéder.

Ainsi, l’éclosion des instituteurs libres dans les années 1820 et 1830, rétribués par les familles, pour répondre au besoin d’instruction de la population ne pouvait être le fait que de jeunes gens vivant sur place et pouvant disposer d’un local à usage de salle d’école.

Et pour la mise en place progressive des écoles communales à partir des années 1840 et 1850, les conseils municipaux qui devaient louer un local et recruter eux-mêmes les instituteurs n’avaient d’autre choix que de les prendre dans un environnement très proche pour qu’ils acceptent un poste dont les conditions d’exercice sont restées précaires jusqu’au début des années 1880.

La question du logement apparaît dès 1833 comme un élément fondamental de la mise en place de l’instruction primaire avec la loi Guizot qui garantit à l’instituteur « un local convenablement disposé tant pour lui servir d’habitation que pour recevoir les élèves. »

C’est ainsi que toutes les constructions d’écoles comprendront obligatoirement un logement pour l’instituteur, situé généralement pour les petites écoles au-dessus de la salle de classe.

Les Préfets veilleront tout particulièrement à ce que les instituteurs soient logés ou perçoivent une indemnité de logement. A Bourg d’Oueil, en 1897, le Sous-Préfet ayant rappelé la commune à ses obligations à ce sujet, le conseil municipal considérant qu’il ne pouvait pas y faire face « faute de trouver dans la commune un local autre que la salle d’école », avait même pris une délibération en date du 12 août 1897 demandant de « supprimer l’instituteur après la rentrée des classes du fait que l’école n’était plus fréquentée que par 3 ou 4 élèves une grande partie de l’année. »

Cette obligation de loger les instituteurs perdurera jusqu’à la fin du XXème siècle. Elle constituera, tout particulièrement en milieu rural, un facteur de stabilité et de bonne intégration des instituteurs. Elle ne prendra fin qu’avec la disparition progressive des instituteurs formés dans les Ecoles normales remplacés à partir du 1er septembre 1990 par les professeurs d’école formés dans les IUFM.

2 – Des conditions morales liées aux conditions matérielles

La plupart des monographies s’efforcent de faire une description assez neutre de la situation sans laisser transparaître leur sentiment personnel, même si les critiques sur les locaux ou la fréquentation traduisent une désapprobation manifeste…

Certaines expriment une réelle satisfaction, liée à la construction récente d’une maison d’école comprenant salle de classe et logement comme à Cazarilh, St Paul, Oô et Castillon. D’autres comme à Saccourvielle témoignent de leur implication dans la vie de la commune : « ce petit village qui est notre seconde patrie et dont nous sommes heureux et fiers d’instruire et d’élever la génération nouvelle. »

Cazarilh : « La situation morale de l’instituteur est assez satisfaisante, vivant au milieu d’une population honnête et laborieuse, et en relation avec un conseil municipal tout à fait dévoué au développement de l’instruction, le modeste traitement de 1000 francs suffit à peu près à ses besoins. Mais en présence du bon vouloir de l’administration municipale, en présence des efforts qui ont été faits pour que la situation devint supportable, il attend patiemment le jour où il lui sera permis d’être chez lui et d’avoir pour les enfants qui lui sont confiés une salle d’école construite dans les meilleures conditions possibles. »

Oô : « La nouvelle construction pour l’école communale a été terminée en 1885 ; l’instituteur et les élèves en ont pris possession le 25 juin de la même année. Au moyen de cette construction, les besoins sont suffisamment satisfaits. »

Castillon : « Le local scolaire est situé au centre de la commune sur la place publique. Il a été construit en 1883. C’est dire qu’il a été édifié d’après les nouvelles instructions ministérielles. Il est très bien approprié pour la classe et le logement du maître. Il se compose d’une belle salle de classe, de quatre chambres et d’un cabinet pour le logement du maître, d’une salle de mairie, d’une cave et d’un préau double. »

Mais il y a aussi des situations où l’instituteur fait part de son mal-être, de sa relation difficile avec un conseil municipal qui ne lui paraît pas très coopératif, comme à Bourg, à Garin, à Billière ou à Cazaux, communes où la construction d’une école n’est pas envisagée :

Bourg : « Tous mes efforts ont échoué pour la création d’une bibliothèque qui rendrait de véritables services ; je me heurte contre une mauvaise volonté systématique ; on n’a pas même voulu m’allouer une indemnité de logement. A plus forte raison ne consentira-t-on à rien faire pour l’achat de quelques livres.

Le traitement de l’instituteur est de 900 fr, le loyer de la salle d’école de 100 fr, quant à l’indemnité de logement, ai-je dit plus haut, elle a été refusée ; je suis obligé de la prélever sur mon maigre budget. L’administration comprendra sans peine qu’il y a urgence à exiger la construction d’une école ; une partie des frais peut être facilement supportée par les habitants, qui sont tous dans une aisance relative. »

Garin : « L’Instituteur loge chez lui et ne reçoit pas d’indemnité. La commune de Garin devrait faire tout son possible pour bâtir une maison d’école et renouveler une bonne partie du matériel scolaire qui est en mauvais état et insuffisant. Il en résulterait pour l’instruction des enfants et pour la bonne tenue de l’école des améliorations sensibles. »

Billière : « L’école actuelle est laïque et mixte ; ses besoins ne sont guère satisfaits, nous avons un mobilier scolaire dans un état de délabrement complet. La commune depuis le renvoi de son dossier du ministère se perd en [conjectures] pour l’améliorer ; il serait bien à désirer qu’on le dressât en règle une bonne fois et qu’il fût approuvé car on sera toujours bien embarrassé pour trouver une salle de classe convenable. »

Cazaux : « Les besoins de l’école sont satisfaits d’une manière imparfaite ; ce n’est pas que la commune soit mal disposée, mais c’est plutôt manque de fonds communaux. »

3 – Un regard positif sur les enfants et sur les vertus de l’instruction

Déjà en 1832, les conseils de Bourg et Billière délibèrent, « considérant que l’instruction rend l’homme meilleur, plus moral, plus ami du travail, plus heureux, considérant que dans l’état actuel de la Civilisation et des institutions qui régissent la France, un des besoins indispensables c’est les connaissances, c’est les lumières, que dès lors on doit extrêmement encourager l’Education… »

Un demi-siècle plus tard, alors que les progrès de l’Education restent encore modestes, plusieurs monographies évoquent les effets d’une instruction qui a permis à certains d’accéder à des emplois d’Etat, notamment dans l’armée, dans la gendarmerie ou dans la douane où ils sont tous devenus gradés (Garin)… mais il faut dire que les exemples donnés ne concernent que des garçons !

Bourg : « les filles et les garçons sont doués d’une heureuse mémoire et ont beaucoup d’intelligence ».

Cirès : « la population est très intelligente, et l’enfance douée d’une mémoire heureuse, aurait naturellement beaucoup d’aptitudes ».

Cazarilh : l’école doit réunir « les conditions de bien-être et d’hygiène qui prédisposent les jeunes esprits au travail sans effort, tout en développant leurs aptitudes physiques ».

Trébons : « l’enseignement n’a point été négligé, les habitants ont su s’imposer à toutes les époques des sacrifices pour l’instruction de leurs enfants. »

Saccourvielle : « la population a toujours eu l’instruction en haute estime ».

Portet : « l’intelligence ne fait pas défaut à ces gais montagnards ».

La principale critique des instituteurs concerne la fréquentation scolaire pour laquelle les parents devraient faire un effort pour réduire le recours à une main d’œuvre sans doute nécessaire mais utilisée de manière excessive que ce soit pour les travaux des champs, la garde des troupeaux ou les tâches ménagères. A Mayrègne, il est même précisé que ce sont de très jeunes enfants qui montent les chevaux transportant le foin et la moisson afin d’alléger leur charge !

Ainsi à Poubeau et Gouaux, il est dit que « les parents devraient se gêner un peu plus, et la commission scolaire qui ne s’est jamais réunie pourrait s’en occuper et remédier à ces mailles rompues de l’enseignement qui plongent la jeunesse dans le dégoût de l’étude et dans l’ignorance ». La formule peut paraître étrange, mais elle apparaît dans plusieurs monographies et renvoie sans doute à un usage de l’époque où l’expression « se gêner » était utilisée au sens de « s’imposer des contraintes ».

4 – Les instituteurs, gardiens des traditions

Même s’il ne peut pas être considéré comme totalement objectif, au sein d’une population dont ils font partie, le regard que portent les instituteurs sur la société apporte des informations intéressantes sur la vie des habitants et sur les transformations qui sont en cours en cette fin du 19ème siècle. On y découvre deux vallées de montagne dont les villages s’échelonnent entre 800 m et 1300 m, qui présentent les traits communs d’une activité exclusivement agro-pastorale, mais dont les modes de vie n’évoluent pas au même rythme.

4-1 La vallée d’Oueil : des Nobles Bâtards de Bourg aux Nomades de Trébons

Tous les témoignages concordent pour décrire le sens quasi légendaire de l’hospitalité, la politesse, le désir d’être utile aux autres et une forme de générosité qui concerne également la solidarité envers les plus démunis. Chacun vit dans une certaine aisance due aux ressources de ses cultures et de ses troupeaux, mais aussi à une polyvalence qui lui permet de satisfaire à tous ses besoins. L’esprit de coopération est tel que « ce serait à croire que toutes les familles n’en font qu’une » comme le dit l’institutrice de Caubous.

Même si la complémentarité est affirmée entre le travail des hommes et celui des femmes, il s’agit bien d’une société « patriarcale » fondée sur le respect du chef de famille, et les réactions suscitées par la naissance d’une fille à Bourg d’Oueil ne laissent aucun doute à ce sujet.

Les effets de la proximité de Luchon semblent avoir atteint seulement Trébons et sa population « nomade » ainsi que Saccourvielle où l’instituteur dénonce les femmes « qui se laissent emporter par l’amour si contagieux du luxe ».

Il faut dire que la création de la Route Thermale ouverte en 1846 ne s’est pas encore accompagnée des liaisons permettant de faciliter l’accès à tous les villages de la vallée d’Oueil. L’isolement reste donc très présent dans les esprits et conduit à la permanence de pratiques largement autonomes dans tous les domaines y compris celui du textile où la laine, le chanvre et le lin, filés et tissés sur place, restent la base de l’habillement.

La cohésion sociale qui semble régner dans les villages ne parvient pas toutefois à freiner l’exode vers la ville : en un demi-siècle, entre 1831 et 1881, la vallée d’Oueil aura perdu 382 habitants soit 26% de sa population.

Bourg d’Oueil : « Le trait distinctif des habitants, c’est leur fierté excessive ; ils ont du reste des manières nobles et pleines de grandeur qu’on ne retrouve guère dans les villes les plus civilisées. Aussi regardent-ils avec quelque dédain ceux qui sont originaires des autres communes. Ceux-ci s’en vengent en les désignant sous le qualificatif insultant et immérité de « Nobles Bâtards de Bourg ».

L’autorité de l’homme est respectée par les mères, par les sœurs et par les épouses ; aussi salue-t-on avec joie dans les familles la naissance des garçons. Quand une femme est sur le point d’accoucher, les jeunes gens sont sur le qui-vive ; si c’est un garçon qui naît, ils annoncent l’heureuse nouvelle par des décharges de fusils ; si c’est une fille, ils retournent en silence dans leurs demeures, prennent une quenouille et vont tristement la suspendre sur la porte du père infortuné. On place son point d’honneur à offrir une hospitalité large, généreuse et quasi seigneuriale ; dans les fêtes, on y accourt de toute la vallée d’Oueil, du Larboust et du bas Luchon ; ces réunions sont animées et rendues charmantes par l’entrain qu’on y déploie.

Serviables les uns pour les autres, d’une politesse exquise, ils ne se refusent ni les chevaux ni les vaches dont on a besoin pour les voyages et les travaux, et sont toujours heureux d’être utiles aux autres.

On n’y connaît pas d’artisan ; chacun élève les murs de ses maisons et de ses écuries, fait les charpentes, couvre les toits, fabrique ses chaises, ferre ses chevaux. Industrieux et économe, l’homme tire parti de tout et la femme l’aide toujours dans l’intérieur de la demeure, aux champs et dans les prairies. »

Cirès : « Les mœurs sont douces et pacifiques ; on vante l’hospitalité reçue chez tous les Arabes, mais je doute qu’elle dépasse celle qu’on accorde à l’étranger dans nos montagnes. Les pauvres qui, après les récoltes, viennent mendier des grains, des pommes de terre ou de la laine sont eux-mêmes accueillis avec empressement dans les familles ; ils ont leur place au foyer, à la table et sont hébergés pendant la nuit.

Quoique la politique et les intérêts les divisent parfois, on trouve les habitants toujours serviables entre eux ; un ennemi vient-il frapper à leur porte ? Toute rancune est mise de côté et on lui prête sans rétribution ce dont il a besoin pour ses travaux ou ses voyages, soit les chevaux, soit les vaches.

Il y a peu d’endroits où l’homme soit plus industrieux : il est tour à tour maçon, charpentier, maréchal-ferrant, agriculteur, il fabrique les chaises et les autres objets nécessaires dans la maison. Il serait difficile aux artisans de mieux faire que lui chaque chose.

On se nourrit en général simplement mais substantiellement parce que tout le monde sans exception est dans une aisance relative. »

Caubous : « On ne saurait trop louer les mœurs patriarcales des habitants, le respect du chef de la famille, l’hospitalité bienveillante offerte aux étrangers, l’union qui règne entre tous et cette envie constante de se rendre service toutes les fois où on le peut.

Les travaux des champs sont communs aux hommes et aux femmes ; les soins des bestiaux sont presque exclusivement réservés à l’homme. Celui-ci n’a pas besoin de recourir aux différents ouvriers ; lui-même fait les chaises, construit les maisons, fait les réparations nécessaires, et se fait aider au besoin par ses amis ou voisins. Ce serait à croire que toutes les familles n’en font qu’une. »

Saccourvielle : « Longtemps la population ne connut d’autre costume et ne porta d’autres habits que ceux fabriqués dans le pays. Les hommes étaient en hiver vêtus de bure qu’ils remplaçaient en été par quelques habits d’étoffe légère achetés à Luchon. Les femmes ne dédaignaient pas les robes de laine et les chemises de chanvre et de lin tissées par quelques tisserands de village. De nos jours elles se laissent plus ou moins emporter par l’amour si contagieux du luxe. Les robes de laine, le châle traditionnel de laine en hiver et l’indienne en été, la chaussure rustique, disparaissent devant les casaques de drap, les robes de mérinos, les belles bottines. Les jeunes filles ne veulent plus de la coiffe légendaire ; elles lui préfèrent le bonnet monté en rubans et en fleurs. Leurs doigts déshabitués à tenir le fuseau s’exercent à quelques vulgaires broderies. Les vieillards déplorent cette invasion du luxe moderne et regrettent cette simplicité des temps passés où l’on se contentait de peu, ayant des habits moins éclatants mais des habits plus solides et plus chauds et surtout quelques pièces en plus dans son gousset. »

Signature de Jean-Marie Vidailhet, instituteur et secrétaire de mairie de Saccourvielle. On trouve cette extraordinaire signature non seulement sur la monographie de Saccourvielle, mais aussi sur presque tous les actes d’état civil de Saccourvielle entre 1878 et 1890 (vues 21 à 68). Il est décédé le 27/6/1890 à l’âge de 41 ans (vue 69).

Trébons : « Les habitants grâce à la température douce dont on y jouit malgré l’altitude de 800 mètres, et à la saine et abondante nourriture qu’ils se procurent, ont une santé robuste et florissante ; ils sont d’un caractère gai et ouvert, un peu Nomades. La proximité de Bagnères-de-Luchon, l’habitude de vivre dans les granges foraines, les entraînent loin du village. Les dimanches et jours de fêtes les maisons sont à peu près désertes, aussi bien que dans la semaine, ils vivent à leurs travaux et à leurs plaisirs. C’est une confiance aveugle dans la Providence ; non contents d’abandonner les maisons, ils laissent encore les portes ouvertes, et pourtant jamais de vols dans ce village où la probité est en honneur. Peut-être n’est-il pas inutile d’ajouter que chacun vit sur ses terres et jouit d’une certaine aisance. »

4-2 La vallée de Larboust : entre attachement au pays et vie de Bohème

La vallée de Larboust, traversée par la Route Thermale, apparaît plus ouverte. On y trouve un village plus dynamique, celui de St Aventin qui a été siège d’une perception et possède encore une étude de notaire mais aussi 5 débits de boissons où l’on « mène la vie de Bohème ». On y trouve également un site que vient admirer « l’Europe entière », celui des lacs de Seculejo (Oô) et d’Espingo, avec deux auberges communales mises en gérance pour accueillir les touristes. Enfin la superficie est beaucoup plus importante avec trois communes (Cazaux, Castillon et St Aventin) dont les territoires s’étendent jusqu’à la vallée du Lys et ses vastes zones de pâturages qui sont parfois l’objet de conflits entre villages comme celui entre Trébons et St Aventin dont le jugement de 1853 est reproduit dans la monographie de Trébons.

Dans les villages de Portet, de Cathervielle et de Cazaux, l’harmonie semble prévaloir avec des enfants de cultivateurs qui restent attachés à leur pays malgré de maigres revenus ou qui développent des formes de coopération adaptée à leur situation, montrant que « l’union fait la force ».

Mais dans la plupart des autres villages, il est dit que les mœurs se sont relâchées car « Luchon envoie des reflets trop licencieux dont la jeunesse ne profite que trop ». Ainsi à Jurvielle et à Castillon, où « les mœurs se sont assouplies mais ont gagné en duplicité ». Ainsi à Oô, où les « bonnes mœurs » se sont conservées, mais où les habitants sont décrits comme « dissimulés et vindicatifs ».

Le sens de l’hospitalité semble s’être estompé. L’instituteur de Jurvielle l’attribue au déclin d’un patriarcat qui établissait des liens très forts dans les structures familiales. Il est sans doute dû aussi à une évolution des relations humaines où les échanges s’inscrivent de plus en plus dans une dimension commerciale avec le développement du tourisme et l’attrait grandissant pour les tentations d’une société de consommation dont Luchon est une vitrine si proche.

L’exode vers la ville est là aussi engagé avec la perspective d’une vie plus agréable et de salaires plus élevés, mais aussi « grâce aux progrès de l’instruction qui permet aux jeunes gens après leur service militaire d’accéder à des emplois du gouvernement » (là encore, seuls les garçons sont concernés… rien n’est dit sur les filles !) Mais en un demi-siècle, entre 1831 et 1881, la vallée de Larboust n’aura perdu que 304 habitants soit 13% seulement de sa population, signe d’une émigration contenue, même si on ne peut pas la qualifier d’inconnue comme le fait l’instituteur de Castillon qui est aussi secrétaire de mairie et qui connaît donc bien la situation.

Dans le même temps, Bagnères de Luchon est passée de de 2077 à 4256 habitants, développement spectaculaire lié à la vogue des eaux thermales et aux débuts du pyrénéisme qui ont attiré de nombreux visiteurs célèbres, avec en point d’orgue l’arrivée du train en 1873 et la construction du casino en 1880.

Portet : « Dans le recensement de 1886 la commune compte 128 habitants, 28 maisons et 28 ménages. Malgré les maigres revenus donnés par leur terre, les fils des cultivateurs sont très attachés à leur pays, à cette terre qui à force de travail et de fumier leur fournit tout ce qu’il leur faut pour eux, leurs familles et leurs troupeaux ; il y en a bien peu qui émigrent pour les villes et les emplois ; aussi les nombreuses familles amèneront sans doute un certain accroissement dans le chiffre de la population. »

Jurvielle : « Les mœurs ne sont plus aujourd’hui ce qu’elles étaient anciennement ; elles se sont assouplies mais ce qu’elles ont perdu en souplesse, elles l’ont gagné en duplicité. L’antique patriarcat s’est perdu, entraînant avec lui dans l’oubli les liens jadis si tenus de la famille et le respect de l’hospitalité. Les anciens usages achèvent de disparaître et un luxe relatif s’est introduit insensiblement dans le pays. Le langage lui-même a beaucoup perdu de son ancienne pureté. On parle dans le canton deux dialectes très distincts : le dialecte qui termine en o le singulier des noms et les adjectifs féminins et celui qui a conservé dans ses terminaisons le a roman. Au premier appartient le patois de Luchon, au second des vallées d’Oueil et de Larboust. »

Poubeau : « Les mœurs tendent beaucoup à se relâcher dans la commune de Poubeau comme dans toutes les communes avoisinantes ; ce n’est plus la superstition qui règne dans l’endroit. Le culte est entièrement catholique.

L’habit ordinaire c’est-à-dire de tous les jours est encore le burel du pays, drap fait avec la laine des moutons noirs. Pour les jours de fête, et pour les voyages, un luxe relatif à celui de Luchon s’est furtivement introduit dans nos vallées. »

Cathervielle : « Pour ce qui est des troupeaux qui sont uniquement composés de moutons et de brebis, à peu près chaque propriétaire a son petit troupeau. Les plus aisés en élèvent davantage et avec le nombre que chacun peut fournir ils se réunissent ordinairement à quatre pour participer pour le quart des recettes et des dépenses. Les pauvres se réunissent en plus grand nombre. Ils mettent ainsi en pratique la vérité proverbiale contenue dans l’adage : « L’Union fait la force ».

Oô : « Les bonnes mœurs proprement dites se sont conservées, sauf quelques rares exceptions, dans leur ancienne pureté ; mais dans leurs rapports journaliers, les habitants de ce village sont dissimulés et vindicatifs, quelque peu jaloux de la prospérité de leurs voisins ; flatteurs et rampants tant qu’ils sont dans la nécessité ils deviennent arrogants et hautains aussitôt qu’ils ont obtenu ce qu’ils convoitaient. »

Billiere : « Le chiffre de la population tend à diminuer parce qu’en général tout le monde dédaigne les travaux des champs ou les trouve trop rudes et la vie y est trop pénible. Les jeunes personnes sont attirées vers Luchon où elles trouvent beaucoup d’agréments et des salaires plus élevés. Pour les jeunes gens, l’instruction se développant de plus en plus, après leur service militaire accompli ils prennent des emplois du gouvernement, la gendarmerie compte plusieurs membres de la commune.

Les mœurs ont beaucoup perdu de leur ancienne pureté, on ne voit plus dans la commune le même respect, la même candeur. Luchon nous envoie des reflets trop licencieux dont notre jeunesse ne profite que trop. »

Cazaux : « Les mœurs sont douces dans la commune. Chaque propriétaire s’occupe de son petit domaine, soit de ses animaux, soit de ses propriétés ; en un mot, il prend soin de ce qui lui fournit pour lui et sa famille le pain de chaque jour. »